Autore

Indice

Abstract

What is essential is not invisible to the eye. Reflections on the concept of “essential” in Architecture

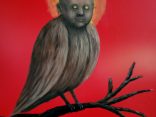

This work wonders about the concept of “essential” in architecture. In particular, it refers to the architecture of the house conceived as the founding place of the act of living by man. The concept of “essential” is explored both in a strictly architectural key – the space that is constituted only through the fundamental type-morphological elements – and in a conceptual and metaphorical key, trying to identify those components - even immaterial, invisible - which however represent the true (essential) meaning of people’s existence.

In the end, the text argues that if the ideal of the essential, conceived by subtraction, corresponds to the shape of an empty space, of a bare space, it is precisely that void – as a trace full of memory – that represents a new beginning every time.

Un recinto imbiancato e uniforme: il primo guscio non offre occasioni.

L’accesso unico è in posizione marginale: varcata la soglia, l’esilio è rifugio.

Il grande atrio prepara al piacere del recesso: l’una nell’altra le valve della segregazione.

L’esilio è un singolare modo di osservare il mondo: guardare all’interno come altri le stelle (F. Venezia, Scritti brevi. 1975 – 1989)

Trenta raggi convergono nel mezzo ma è il vuoto del centro che fa avanzare il carro.

Si modella l’argilla per fare vasi ma è dal vuoto interno che dipende il suo uso.

Una casa è scandita da porte e finestre, è ancora il vuoto che la fa diventare abitabile.

L’essere dà possibilità ma è per il non essere che la utilizziamo.

(Lao Tze, Tao Te King)

Il mio consiglio più importante è: quando fate architettura fate il meno rumore possibile […] Regola principale per chi si mette a progettare, fare silenzio attorno per essere più attenti, e capaci di vedere piccolo: tra le cose.

(V. Gregotti, Dieci buoni consigli)

- Chiave di (s)volta

L’uomo primitivo, un bel giorno, che fosse soleggiato oppure piovoso poco importa, si fermò. Quel giorno, l’uomo primitivo si ammutinò dalla sua condizione di acquisitivo e si fece stanziale, vivendo questo naturale trapasso geologico che gli scienziati avrebbero definito dal Paleolitico al Neolitico, con assoluta naturalezza senza la ben che minima consapevolezza della svolta rivoluzionaria che aveva innescato nell’evoluzione naturale della propria specie e delle conseguenze che avrebbe determinato circa il destino del mondo. Non aveva gli strumenti culturali per comprendere ciò che avrebbe causato, non aveva neanche le parole per definire quelle circostanze, figurarsi la struttura mentale analitica e logico-cognitiva per ragionare e prevedere.

L’uomo primitivo, quel giorno, uscì dalla caverna e decise che era giunto il momento di abbandonare i panni del nomade e allo stesso tempo decise che non gli andava più di vivere in una caverna ma che meritava condizioni più confortevoli per proteggersi dalle avversità climatiche, per difendersi dalle aggressioni animali, per riposarsi dopo le fatiche dell’approvvigionamento, e infine per ristorarsi e procreare. Perché limitarsi alla sola attività del procreare? Non aveva forse già nozione del sentimento dell’amore? Non si sa. Di certo nessun cuore trafitto da Cupido arciere, per diventar degno di essere citato nell’arte rupestre, è stato mai trovato tra le immagini di tori, leoni, uri e mammut disegnati sulle pareti delle caverne dove l’uomo primitivo trovava riparo. A quei tempi, dalle parti di Lascaux, Chauvet, Altamira, c’era da pensare alla pancia e a salvare la pelle, altro che mielose moine sentimentali. Eppure l’uomo primitivo, privo di vocabolario scritto e orale, proprio per poter comunicare, imparò a disegnare molto bene, talmente bene che Picasso avrebbe rubato la potenza espressiva dell’essenzialità primordiale e spontanea di quelle figure. Fatto sta che il prototipo primigenio dell’uomo contemporaneo, sebbene privo di televisore e aria condizionata, decise di porre intorno a sé una protezione che si fece volume per ospitare uno spazio cavo interno. Era il passo epocale che, nel liberarlo dalle tenebre caliginose del mondo della sostruzione, lo aprì alla luce solare del mondo della costruzione. Sarà forse per questo che l’uomo, unico tra gli animali del pianeta, scava una fossa per seppellire i suoi morti ed erige un sepolcro per onorarli.

Esorcizzare la paura della morte sacralizzandola attraverso un atto creativo[1]: tutto questo avvenne a un certo punto della Preistoria, in un periodo molto lontano che solerti e infaticabili studiosi delle scienze naturali, sociali e umane hanno comunque determinato con incredibile precisione cronologica e geografica, fermando sull’orologio l’istante X del Tempo e cerchiando su carta geografica il punto P di coordinate (x; y) dello Spazio in cui tutto ciò avvenne. Era tempo che l’uomo la smettesse di girovagare in lungo e largo per territori impervi e rischiosi alla ricerca vorace e ossessiva degli elementi-alimenti che soddisfacessero il suo primario bisogno di nutrirsi per sopravvivere. Esausto e stremato per aver camminato per centinaia di migliaia e migliaia di anni trascinandosi a spalla i propri beni e averi – la figura geometrica del cerchio non era ancora stata promossa a mezzo tecnico di ruota – l’uomo primitivo quel giorno si fermò e sentì necessità di trovare una propria stabilità, individuare un punto di riferimento certo e fermo da cui partire e a cui tornare. Non sapeva ancora che questa sconvolgente fase sociopsicologica sarebbe stata prodromica all’introduzione nella sua sfera psico-emotiva del sentimento della nostalgia che in età moderna si sarebbe sublimata in Saudade per i portoghesi e Pucundria per i napoletani.

L’uomo primitivo non prese coscienza che la sua scelta avrebbe rappresentato una vera e propria svolta epocale nella metamorfosi della propria identità (da homo faber a ben più titolato homo costruens e un istante dopo homo destruens) e un cambiamento radicale nel suo modo di rapportarsi alla Madre Natura inaugurando anche, a sua insaputa, quel fenomeno che sarebbe stato poi definito antropizzazione dell’ambiente. Cementificazione del suolo, speculazione edilizia, contesti naturali violentati, inquinamento e surriscaldamento terrestre, buco dell’ozono, sarebbero arrivati ma questa è un’altra storia di cui l’ignaro uomo primitivo non merita la responsabilità a meno di non rischiare di trasformarlo da intrepido eroe rivoluzionario ad artefice di efferati crimini ambientali.

L’ignaro non sapeva quanto la sua scelta esistenziale fosse dirompente nel potenziale costruttivo (e anche distruttivo) e quale valenza escatologica si nascondesse nel semplice gesto di definire un ambito sul terreno e assegnargli un riscontro altimetrico: si stavano definendo i concetti di spazio, di spazio incluso in un volume racchiuso da proteggere ulteriormente con una successiva linea perimetrale di delimitazione. Linea che avrebbe poi differenziato il senso del dentro da quello del fuori, che sarebbe stata in seguito nominata recinto ma anche limite, confine, demarcazione, barriera, steccato, muro, muraglia, fortificazione, andando a definire l’enorme differenza semantica, culturale, politica e ideologica tra la res propria e la res publica.

Fatto sta che il primo recinto fu eretto e in quello stesso istante si poté cominciare a sognare un mondo senza separazioni. D’altronde non può esserci un pensare senza se non si è affermato dapprima un pensare con che ha prodotto ciò che poi si sognerà di eliminare. John Lennon che canta Imagine qualcosa al riguardo avrebbe detto ma siamo troppo troppo avanti rispetto all’istante decisivo in cui l’uomo primitivo, ancora molto bestiale, si disse che il suo posto era qui: qui dove abitare, qui dove tornare.

All’inizio di tutto, all’inizio della qui descritta Genesi 2.0, rinnovata versione della ben più celebre precedente, non fu pertanto la luce ma fu la necessità di un ricovero, di un riparo, di un demorare, termine derivato da morari e cioè indugiare, aspettare e pazientare, impiegare tempo (traduzione precisa del termine demorar che accomuna, per lemma e significato, nelle lingue iberiche, portoghesi e spagnoli). Il riparo è prima di tutto un tetto o meglio la forma rispondente alla funzione tetto sotto cui stare per proteggersi da pioggia battente e sole cocente.

Il primo riparo-tetto non fu disegnato, oggi diremmo progettato. Non si fece forma attraverso il di-segno, costituendosi costruzione nel partire da immagine pensata corrispondente a un lemma denotativo che si fa segno per dare figura al pensiero astratto. Fu atto istintivo e fu atto intuitivo comprendendo la logica costruttiva e funzionale a prescindere dalle regole statiche e fisiche che la tecnologia e la scienza delle costruzioni avrebbero poi codificato.

Al sesto giorno – per tornare alla versione 1.0 – ultimo della creazione e vigilia di quello del legittimo riposo, li avevamo lasciati nudi e immersi nella beatitudine del Giardino dell’Eden, sotto la meraviglia del cielo nelle sue varie e principali manifestazioni cosmiche e metereologiche. Null’altro sarebbe servito alla prima coppia di umani, se non una foglia a tutela del minimo senso del pudore, per vivere in eterno in armonia con la natura che mai si sarebbe svelata matrigna. Eppure, la disobbedienza in nome del libero arbitrio sotto le mentite spoglie della tentazione, ebbe il suo costo: l’espulsione dal Paradiso Terrestre, il ripudio del Sommo Creatore, la mancanza di difesa dal gelido inverno, dalla torrida estate e dall’aggressione delle belve.

Come si deduce, qualunque fosse la provenienza del nostro eroe – disceso, per antropogenesi policentrica, da un progenitore ominide lungo un processo durato sei milioni di anni o derivato, per tradizione biblica e monogenetica, da una coppia maschio-femmina, al secolo Adamo ed Eva, creata di sana pianta nel tempo minimo di un fatidico sesto giorno – urgeva indossare un abito a protezione del proprio corpo e a rappresentazione del proprio ruolo.

Un abito che proprio per proteggere e rappresentare si fece abitazione, affinché il posto scelto dal nostro eroe lo si potesse cominciare ad abitare e anche poeticamente[2], così come Hölderlin nella sua immaginazione visionaria e romantica disse.

- Abitare

Abitare: studiare, omaggiare, commemorare, governare, celebrare, pregare, curare, svagarsi, rilassarsi. Case, e non solo case. Pure: scuole, biblioteche, musei, monumenti, chiese, ospedali, teatri, stadi, ristoranti, piazze, colorando «tutti i muri, strade, vicoli e palazzi perché Margherita ama i colori»[3].

Abitare è l’inizio di tutto e comincia dove si decide di restare. Abitare è possibile solo scegliendo un luogo e successivamente uno spazio in cui risiedere. In questo primo atto (in questa prima azione) c’è in embrione tutto il potenziale che si sprigionerà negli infiniti modi possibili attraverso cui diventerà forma costruita[4].

Abitare è termine omnicomprensivo e include tutte le complementari forme possibili dello “stare al mondo” che seguono al “venire al mondo”, fatidico e dirompente istante altrimenti detto nascita: evento che comincia in un pianto immediatamente confortato dal morbido calore del seno materno e dal tepore protettivo di una culla, futura casa che i greci chiameranno oikos, i romani domus, i tedeschi Heimat. Luoghi e spazi in cui risiedere, riconoscersi, proteggersi, cambiare - anche di trasloco in trasloco, tra matrimoni che si compiono e lutti che si abbattono – e infine ritornare a conclusione di una lunga giornata o di un lungo girovagare esistenziale.

Solcare quel varco di ingresso vuol dire puntualmente riassaporare la rassicurazione di quella culla, prolungamento esterno dell’utero materno, rimasto come ricordo nei più remoti meandri della nostra memoria primordiale, a cui torniamo con il conforto di una spiegazione psicoanalitica e biologica che ci chiarisce i motivi di questo strano fenomeno di vivere la macchina mentale del tempo a ritroso.

- Doppia linea

A ritroso nello Spazio-Tempo remoto, fu il principio della capanna costruita con sottili e leggeri ed elastici rami di legno tenuti insieme da un cordame derivato dalla sfibratura degli stessi tronchi che fungevano da struttura portante e tutto racchiuso da un involucro composto da pellame oppure paglia mista a fango secco. E fu anche il principio del trilite, due piedritti lapidei tozzi e massicci a sostenere una grossa e spessa lastra di pietra.

La doppia linea costruttiva fu l’archetipo da cui tutto si originò generando il modo di pensare le forme e costruire spazi e volumi, che sarebbero stati definiti con l’erudito termine di “architettura” nell’istante in cui l’atto istintivo del proteggersi dentro o sotto qualcosa sarebbe diventato l’intenzione consapevole di reificare la sintesi perfetta delle tre categorie denominate utilitas, firmitas, venustas, tenute insieme dai principi di misura, equilibrio, proporzione e armonia[5].

Volendo esporci su quale delle due linee preferire, il bambino che è in noi opta per la capanna perché troppo vivido è ancora il ricordo dei film western, dei soldatini Atlantic e del Manuale delle Giovani Marmotte.

Poi, a un’analisi più erudita, tralasciando l’aspetto nostalgico legato alle memorie della preadolescenza, scopriamo che la nostra preferenza è culturalmente comprovata perché il cerchio su cui si fonda la capanna-cono è la disposizione geometrica (al netto di un π del tutto sconosciuto e quindi assolutamente innata) di un gruppo di persone che nel disporsi attorno a un fuoco si trasforma in comunità trascorrendo il tempo dapprima solo mangiando poi, evolvendosi, cianciando tra storie vere di vita quotidiana e racconti “romanzati” di vita magica, inaugurando la fervida e affascinante epopea del Mito - suggestivo, magnetico, immaginifico – attraverso cui chiedersi i primi perché della Preistoria. Ah, la cosmogonia (della prima ora)!

Le strade imboccate furono due, avendo come “portali” di ingresso la capanna da un lato e il dolmen dall’altra. A partire da questi si sarebbero sviluppati i due principali filoni tecnico-costruttivi (tettonica) e tipo-morfologici (architettura) classificati come “opere di carpenteria” (dalla capanna madre) e “opere di pietra” (dal dolmen padre)[6] lungo i quali oscilla da sempre la produzione architettonica divenuta oggi sperimentazione spinta della tecnologia, da un lato, oppure ritorno a linguaggi semantici più legati alla tradizione costruttiva, dall’altro.

Nel primo gruppo: la capanna, lo yurt mongolo, il tipì degli Indiani nomadi delle praterie nordamericane, la tradizione costruttiva anglosassone, il balloon frame fino alle opere di Glenn Murcutt, l’ingegneria dell’Ottocento dei padiglioni espositivi e anche industriali in ferro e vetro, le Case Study Houses, il Padiglione di Barcellona e Casa Farnsworth di Mies van der Rohe fino al minimalismo odierno, il Beaubourg di Renzo Piano e l’architettura High Tech di Norman Foster (archistar e pure Sir), tutta l’architettura del surmodernismo, tutto il pensiero architettonico contemporaneo che concepisce l’edificio come una macchina ad alta complessità e ad alta efficienza energetica (struttura in legno o acciaio tamponata con elementi leggeri o racchiusa da grandi superfici vetrate schermate da lamelle fisse o mobili, con conseguente riduzione della consistenza muraria, rarefazione dell’involucro che si alleggerisce e perde l’usuale immagine di gravità).

Nel secondo gruppo: il dolmen, che si fa trilite erudito nell’architettura greca prima di modificarsi in arco in quella romana, l’invenzione del mattone che riduce a una misura ergonomicamente gestibile il componente primario della costruzione di mura altrimenti megalitiche, tutta la tradizione tecnico costruttiva del Mediterraneo che ne deriva, la casa greca (oikos), la casa romana (domus), le città compatte, la monumentalità del grande impero romano, le basiliche romaniche, i castelli medioevali, i palazzi rinascimentali, l’architettura che prosegue la propria valenza massiva col dinamismo del Barocco, l’imponenza delle maestose residenze reali e imperiali che si susseguono, l’articolazione volumetrica a forte valenza plastica del modernismo, «il gioco sapiente rigoroso e magnifico dei volumi assemblati nella luce»[7], da Le Corbusier ad Àlvaro Siza.

In poche parole, l’antico e reiterato e seguitante oscillare tra i valori di leggerezza, trasparenza, involucro, doppia pelle, vetro, metallo e così via, e massa, gravità, muro, spessore, bucature, intonaco, tornando sempre all’archetipo di mamma capanna e papà dolmen e da loro ricominciare per proseguire.

- Casa

Quando si chiede a un bambino di disegnare una casa, o meglio elaborare un disegno che rappresenti ciò che la sua immaginazione ha elaborato-prefigurato-composto-proporzionato, il disegno che ne scaturisce prevede, con percentuale statisticamente molto elevata, una rappresentazione bidimensionale (piatta) di una figura composta (a insaputa del bambino) da forme geometriche elementari (quelle “antiche” o primordiali della cosiddetta “geometria piana”) che sono generalmente un quadrilatero sormontato da un triangolo (rigorosamente isoscele e talvolta equilatero) corredato su uno dei lati obliqui da un rettangolo molto snello.

La composizione prevedrà una impostazione geometrica rigorosamente (e a quanto pare, per statistica, anche irrimediabilmente) simmetrica. A completare la parte definibile “facciata” o più propriamente “prospetto” e per istanza simbolica e rappresentativa più precisamente “prospetto principale”, ci sarà un rettangolo verticale posto in asse (spesso coronato da un segno semicircolare) e due quadratini ulteriormente suddivisi ognuno in quattro quadratini inscritti istintivamente dalle parti di quel punto che in geometria si definisce baricentro. Ad adornare il tutto, poste nella parte inferiore del foglio, due linee sinuose si affiancano convergendo e culminando nel rettangolo centrale suddetto che a questo punto potrà rivendicare il diritto di chiamarsi “porta”, che a sua volta indurrà l’osservatore ad assegnare alle due sinusoidi la definizione di “sentiero” o “via di casa”.

Il bambino protagonista di questo articolato incipit, cosa ha inventato? Cosa di questo vasto repertorio segnico-geometrico, a cui associare un corposo lessico architettonico, è frutto della propria (uno) fantasia, (due) creatività, (tre) invenzione, (quattro) immaginazione[8]?

Niente: sulla tabula rasa del bambino, a sua insaputa, presuntuosi e prepotenti adulti ritenutisi degni di capacità e competenza e autorità hanno inciso la propria immagine di casa ideale, scivolando a ritroso nel tempo passato, probabilmente perduto e magari ritrovato con piena soddisfazione di Marcel Proust se lo venisse a sapere.

Tutto questo nel caso di un bambino educato in nome e per conto dei “sacri valori” rassicuranti della cultura cattolica occidentale ma lo stesso varrebbe se il bambino fosse di altra appartenenza geografica e sociale.

Va da sé che se chiedessimo di disegnare il proprio ideale di casa a un bambino inuit, apache, mogul, islamico, cinese del Fujan, rom, il bambino (etnicamente individuato) disegnerebbe un igloo, un tipì, uno yurt, una casa a tarma, una Tou Lou, una roulotte.

Nel tramutare queste immagini bidimensionali che rappresentano una vista frontale che gli architetti chiamerebbero “prospetto”, in disegno planimetrico denominato “pianta”, parleremmo di tipologia il cui etimo affonda la sua radice nella parola greca týpos che vuol dire “impronta”. E questa parola fa una gran bella differenza in architettura, determinando la chiave di volta nella progettazione se è vero che fa allo stesso modo una bella differenza se l’impronta che vediamo lasciata sul terreno è quella di un gabbiano, di una tigre, di un elefante, oppure quella delle ruote della macchina con cui è scappato un assassino. Un buon architetto si vede da come concepisce il disegno di pianta[9], affermava il padre fondatore dell’architettura organica, Frank Lloyd Wright. Alla tipologia si associa la morfologia e la magica triade si completa con la topologia e così pianta, alzato e luogo si combinano in una sintesi che si auspica sempre essere giusta ed equilibrata.

Per tornare al bambino, il fatto che egli abbia disegnato il proprio ideale di casa non come naturalmente avrebbe potuto fare se avesse seguito lo Spazio candido e immacolato della propria fantasia, vuol dire che se gli si fornissero altri modelli di riferimento iconografico potrebbe comporre – per emulazione o più criticamente per rielaborazione – la propria casa ideale alla maniera di Ville Savoye (1928 – 1931) di Le Corbusier, di Casa Kaufmann (1936–1939) di Frank Lloyd Wright, di Casa Farnsworth (1945 - 1951) di Mies van der Rohe, di Casa Duarte (1981-1985) di Àlvaro Siza[10], giusto per fare degli esempi, tra i più significativi.

L’interrogativo che ci si pone trasla il focus dell’attenzione dal concetto di ideale – che per definizione è inteso come il risultato di un processo di astrazione logica oppure di elaborazione immaginativa senza rispondenza nella realtà – al concetto di essenziale che di fatto può essere considerato il suo contrappunto, perché riferito alla realtà immutabile, sostanziale delle cose.

Di fatto la casa ideale, non solo quella immaginata dal bambino, è piena di cose. Una casa essenziale è al contrario immaginata come un posto ripulito di tutto quello che si ritiene essere non necessario.

- Archè

La fatidica e fatale domanda su cosa possa ritenersi essenziale in architettura, sul se esistano elementi costitutivi e imprescindibili al punto da poter rappresentare una essenza architettonica, porta con sé una molteplicità di risposte.

E in effetti, le componenti che concorrono alla definizione del termine “architettura” abbracciano uno spettro che va dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche, passando per la soggettività dell’emozione e della reazione poetica. Constatato che la risposta alla domanda fondamentale non potrebbe essere quella corrispondente a 42[11], espressa da Pensiero Profondo (che si riservò, tra l’altro, di pensarci per sette milioni e mezzo di anni) non resta che seguire i principi basici dell’antropologia culturale e indagare sul campo: chiedere alle persone.

La risposta più comune è “il tetto”. Sì, il tetto perché “senza tetto non c’è inizio”. E in effetti, per sostenere un tetto, c’è bisogno di una struttura che quindi dovrebbe guadagnare nella gerarchia degli elementi imprescindibili il primo posto tra quelli costitutivi. Ciò equivale a dire che un conto sono le componenti strumentali alla realizzazione di una cosa, un conto è la “realizzanda” cosa che diventa l’idea, intesa come entità essenzialmente mentale e pure spirituale, astratta, posizionata nel trascendente, assurgendo pertanto a categoria di ordine superiore.

Nell’andare avanti con l’indagine, capita spesso di perdersi irrimediabilmente nella fantasmagoria dei ricchi premi e cotillos di tendaggi arabescati, cuscini fiorati, vasche idromassaggio e caminetti soap opera americana del pieno edonismo reaganiano anni ‘80.

Insomma, del concetto di essenza da intravedersi anche nel più remoto angolo perduto nei meandri della precisione semantica, manco a pagarlo a peso d’oro.

In principio si pensava che il “principio” di tutto fosse l’acqua, ma anche l’aria, ma anche l’ápeiron. Queste furono le risposte che i tre pionieri della filosofia diedero interrogandosi sull’origine di tutto. Poi le cose cambiarono un po’, e oggi le risposte sono diverse, univoche e determinate, e soprattutto scientificamente dimostrabili e comprovabili. Però è un’altra categoria del pensiero, la scienza.

E il principio costitutivo dell’architettura? L’origine di tutto, l’elemento archetipico, l’atto fondativo, il punto uno (e non quello zero, attenzione) da cui tutto è scaturito e che pertanto possiamo definire determinante e rispetto alla domanda fondamentale che ci siamo posti “essenziale”?

Nella struttura del termine “essenza” c’è la parola “senza” che implicitamente suggerisce l’operazione indispensabile da attuare, e cioè la rimozione del non necessario (o superfluo), affinché a restare siano solo quegli elementi (in architettura, nell’analisi tipo-morfologica della tradizione storica oppure di un contesto urbano o organismo architettonico preesistente, definiti anche “caratteri” o “invarianti”) ritenuti indispensabili, necessari e sufficienti, per garantire l’esistenza stessa di un corpo tangibile del mondo fisico oppure di entità astratta.

In architettura questo lavoro di depurazione del superfluo, di eliminazione dell’orpello, di rimozione del posticcio rimandabile alla definizione di “decoro” si sviluppò in contrapposizione al ridondante formalismo caratterizzato dal recupero degli stilemi del passato (gli ismi ottocenteschi) culminato poi nella corrente dell’Art Nouveau (denominato in differenti modi per area geografica) a cui però va riconosciuta una legittima dignità culturale in quanto movimento artistico e filosofico ideologicamente fondato. Il processo di semplificazione – per sottrazione – della forma architettonica vede in Adolf Loos uno degli esponenti più rappresentativi di questo periodo “rivoluzionario” anti-formalista. Di esemplare importanza culturale è soprattutto il suo lavoro di saggista[12], che ha apportato un contributo critico-intellettuale che sarà ereditato dal Movimento Moderno, evolvendosi in chiave purista con Le Corbusier e minimalista con Mies van der Rohe.

Álvaro Siza e Campo Baeza si inseriscono nel solco tracciato dal maestro francese, Eduardo Souto de Moura e John Pawson in quello delineato dal maestro tedesco, solo per citare alcuni esponenti rappresentativi e soprassedendo sulle precisazioni tassonomiche e critiche delle numerose varianti con cui l’architettura successiva alla rivoluzione ideologica del Movimento Moderno si è andata sviluppando.

- (Es)Senza fine

Eliminare, eliminare il superfluo, sottrarre, semplificare[13]. «Less is more» esclamò un giorno l’architetto Mies van der Rohe. L’affermazione divenne il nuovo paradigma attraverso cui pensare un’architettura fondata sui valori fondamentali di razionalità, ordine, semplicità, rifuggendo il fantasioso e l’arbitrario, per procedere invece dalla complessità alla essenzialità fino al punto in cui ogni parte del sistema è funzionale al sistema nella sua interezza e nulla può essere aggiunto o tolto. Il pensiero di Mies van der Rohe determina una riflessione sull’architettura dell’epoca e propone una modalità del progettare che non tenga conto della forma come entità pensata a priori ma che focalizzi l’attenzione sul processo da cui poi far derivare la forma come conseguenza. Per parafrasare Mies van der Rohe, «Non siamo contrari alla forma, ma siamo contrari alla forma come fine». Si depurano, così, lo spazio e il volume dagli elementi ritenuti accessori e si valorizza, in forma rigorosamente essenziale, solo quanto considerato indispensabile per significato e funzione. Il modus operandi dell’architetto tedesco avrebbe poi aperto la strada all’architettura minimalista.

L’operazione, sebbene finalizzata alla realizzazione di una architettura essenziale, è prima di tutto una operazione intellettuale (e filosofica) di cui l’architettura diventa il riflesso. Il ragionamento viene perseguito fino ai limiti dell’effettiva possibilità realizzativa e abitativa, fino al punto in cui ciò che resta è lo spazio o meglio il vuoto in cui la stessa presenza dell’uomo parrebbe essere ritenuta episodica e accessoria. Lo spazio divenuto spoglio diventa vuoto, il vuoto evidenzia il nulla, il nulla manifesta l’assenza, l’assenza è silenzio. Le persone non ci sono più, le persone non abitano più le case. La definizione di “essenziale”, tutta riferita alla individuazione degli elementi fondativi e imprescindibili, in architettura, non può prescindere dalla presenza del vero elemento sostanziale che è l’essere umano. Lo spazio acquisisce senso e significato solo in quanto abitato dall’uomo che in tal modo ne diventa l’essenza costitutiva. Se non abitato, e in generale esperito, lo spazio pur definito “essenziale” non ha motivo di esistere.

È così che viene rappresentata l’architettura in fotografia: un fotogramma che congela un istante in cui non c’è presenza umana, gli ambienti sono ordinati e lindi, non c’è strofinaccio sul tavolo, non c’è posacenere sporco, le sedie sono allineate, sulle mensole non sono previste le bomboniere, i souvenir, le foto ricordo. La rappresentazione trasmette un insolito senso di interruzione e sospensione del tempo.

Ma il tempo scorre e onora il Dio Kairos, danzando tra la memoria del passato e la prefigurazione del futuro, e le due dimensioni temporali danzando confondendosi (e questo è certamente il labirinto di Jorge Luis Borges), inciampando nell’oblio, e tornando a riscattare il passato, animando il presente segnato dall’ora esatta di due lancette da cui desumere nello stesso momento quanto manca a domani o quanto all’appuntamento a cui sperare di arrivare puntuale.

Lo spazio nudo piano piano si veste, “indossa” i panni della nostra esistenza attraverso i nostri oggetti che diventano gli “abiti” dello spazio stesso in cui si svolge il nostro abitare una casa. Gli oggetti testimoniano della nostra presenza, talvolta più straziante assenza, diventando elementi di una esistenza in perenne transito tra le variegate sfumature di una realtà dondolante tra gli estremi della felicità e della tragedia.

Ambienti e oggetti che raccontano di noi e del nostro stare al mondo e che ci sopravvivranno poi quando si faranno tracce del nostro passaggio[14]. Oggetti che coabitano con noi, animando la nostra casa e trasformandosi essi stessi in soggetti[15] nell’istante esatto in cui gli si attribuisce un valore affettivo, parte integrante della casa che erroneamente si ritiene essere una “scena fissa” e che al contrario è cerchio magico le cui stanze travalicano i limiti fisici della sola estensione planivolumetrica[16].

Case in cui offrire riparo e riposo a «…noi irresponsabilmente poco attenti agli attimi di felicità, dimentichi delle nostre angosce di barbari nomadi»[17], così lontane da quelle «abitazioni per esteti anoressici che si possono guardare ma non abitare»[18] della recente architettura-manifesto di Rem Koolhaas o di Herzog e de Meuron come lo era già stata quella di Mies e di Philip Johnson. «Là tout n’est qu’ordre et beauté»[19].

Ninnoli accumulati alla buona in ceste di fortuna, scatoli imballati colmi di cose opportunamente raggruppate e classificate con precisione tassonomica esemplare, fili elettrici a centro stanza penduli che alimentavano lampadari adorni di gemme vitree a forma di goccia sfaccettata e scintillante e magnetica che il bambino che siamo stati raggiungeva allungando la manina ogni sera per svolgere il rito della buonanotte stando seduto a cavalcioni sulle spalle del proprio papà, un (mobile) tavolo immobile a centro stanza vuota, il rimbombo di parole appena pronunciate nella stessa stanza vuota, il letto spoglio sotto cui ci si nascondeva, pareti di colore sbiadito su cui leggere per contrasto chiaroscurale la composizione delle riquadrature a misura varia lasciate da quadri e fotografie e poster spesso irrimediabilmente inclinati.

È proprio questo disegno involontariamente astratto a tramutarsi nell’emblema conclusivo e inappellabile del senso dell’assenza in una casa definitivamente vuota di vita vissuta e del senso della presenza in una casa indefinitivamente pregna di vita vissuta.

Alla fine resta questo.

Anzi no, non alla fine bensì tutte le volte al re-inizio.

[1] «Il primo atto di architettura è forse collegato al lutto. Di fronte il lutto l’uomo risponde con un atto creativo. La sepoltura è la prima architettura progettata da un uomo come grembo fecondo. Che si tratti di una buca o uno scavo, di un rogo o di una pira, non ha importanza, l’atto di progettazione è stato compiuto di fronte l’evidenza di una perdita che ci riguarda in prima persona in quanto viventi e mortali. Questa evidenza muove l’uomo a compassione: è una identificazione traumatica, una mimesi immobilizzante che cerca una via simbolica di fuga, un moto contrario, un tentativo di riparazione con cui affrontare e dominare la morte. Una via creativa (la gestazione di una partoriente, la semina), immaginaria, (super-naturae, metafisica), in grado di opporsi a quella distruttiva della morte. Sia in una sepoltura per un morto, sia in una capanna o un dolmen per un vivo, sia in una pelliccia per un malato, l’architettura è direttamente connessa alla “protezione”, una “tecnica del sentimento” e non della ragione con cui farà i conti soltanto dopo», in L. Curatolo, Riflessioni sparse, testo non editato.

[2] «Poeticamente abita l’uomo su questa terra», F. Hölderlin citato da M. Heidegger in Saggi e discorsi (1936-1953), Mursia 1976, p. 130.

[3] Riccardo Cocciante, Margherita, 1976.

[4] Cfr. M. Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia (1975), tr. it. Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1980; M. Sahlins, L’economia dell’età della pietra (1980), tr. it. Elèuthera, Milano 2020; R. Sennett, L’uomo artigiano, tr. it. Feltrinelli, Milano 2008.

[5] Vitruvio, De Architectura (I sec. a.C), Einaudi, Torino 1997.

[6] K. Frampton, Costruzioni pesanti e leggere. Riflessioni sul futuro della forma architettonica, in «Lotus», (99), 1998, pp. 24-31.

[7] Le Corbusier, Verso una architettura (1973), Longanesi, Milano 1989, p. 16.

[8] Cfr. B. Munari, Fantasia, Editori Laterza, Roma-Bari 1977.

[9] Cfr. F. L. Wright, Per la causa dell’architettura (1975), tr. it. Gangemi Editore S.p.A., Roma 1996, p. 93.

[10] In certi casi pare che non ci sia relazione dialettica tra le fonti culturali e il risultato, con il rischio che l’immagine venga vissuta come simulacro da ripresentare in quanto tale, anziché iniziatrice di un’elaborazione dove «la materia della coscienza immaginativa si allontana dalla materia della percezione, si compenetra di conoscenza, e ne attenua la somiglianza con l’oggetto dell’immagine» (J.-P. Sartre, Immagine e coscienza (1940), tr. it. Einaudi Editore, Torino 1964). «Il pericolo è perdere di vista la forza immaginante che può sorgere nella progettazione architettonica e che riguarda la capacità di reinterpretare le eredità disciplinari grazie all’uso degli strumenti concreti del mestiere e all’importanza che gli stessi assumono nel percorso progettuale» (P. Mestriner, Immaginare Spazi, testo non editato).

[11] «42 è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto». D. Adams, Guida galattica per autostoppisti, Mondadori, Milano 2008, p. 178.

[12] A. Loos, Parole nel vuoto (1921), tr. it. Adelphi Edizioni, Milano 1972.

[13] Si veda, sul punto, C. Martí Aríz, Silenzi eloquenti (1999), tr. it. Christian Marinotti Edizioni, Milano 2006.

[14] Come scrive Georges Perec: «Il tempo che passa (la mia Storia) deposita residui che si accumulano: foto, disegni, feltri di pennarello da tempo asciugati, cartelline, vuoti a perdere e vuoti a rendere, imballaggi di sigari, scatole, gomme, cartoline, libri, polvere e soprammobili: ed è quel che io chiamo la mia fortuna» (G. Perec, Specie di spazi (1974), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 34).

[15] Si vedano, sul punto, E. Coccia, Filosofia della casa. Lo spazio domestico e la felicità, Torino, Einaudi 2021; E. Coccia, Metamorfosi. Siamo un’unica, sola vita, Torino, Einaudi 2022.

[16] «Abitare una camera, che cos’è? Abitare un luogo, vuol dire impossessarsene? Che significa impossessarsi di un luogo? A partire da quando un luogo diventa veramente vostro? Quando si mette in ammollo tre paia di calzini in un catino di plastica rosa? Quando si fanno riscaldare degli spaghetti su un camping-gas? Quando sono state utilizzate tutte le grucce spaiate del guardaroba? Quando si è fissata alla parete con delle puntine una vecchia cartolina che raffigura il Sogno di Sant’Orsola del Carpaccio? Quando vi si sono provati i tormenti dell’attesa, o le esaltazioni della passione, o i supplizi del mal di denti? Quando si appende alle finestre le tende del proprio gusto, e tappezzati i muri e levigati i parquet?» (G. Perec, Specie di spazi, cit., p. 34).

[17] Á. Siza, Vivere una casa, in «Domus», (771), 1995, p. 77.

[18] L. Prestinenza Puglisi, Rem Koolhaas. Trasparenze metropolitane, testo e immagine, Torino 1997, p. 14.

[19] «Grosso modo, abbiamo tratteggiato fin qui lo svolgimento morfologico degli inabitabili, dense e rinfrescanti raffiche d’arte che non piegano il capo al menomo utilitarismo: nessuno vi entra, nessuno vi stende, nessuno vi si siede sulle calcagna; nessuno si insinua nelle concavità, nessuno saluta con la mano dall’impraticabile balcone, nessuno agita il fazzoletto, nessuno vi si getta di sotto. Là tout n’est qu’ordre et beauté», J. L. Borges-A. Bioy Casares, Sboccia un’arte, in Cronache di Bustos Domecq (1967), tr. it. Einaudi, Torino 1999, p. 57.