Autore

Indice

- Premessa. Prima del soggetto

- La sferade

- Antropotecnica e cure allomaterne

- Rarità del lusso materno

- Femminismo reattivo o infantilismo di massa?

S&F_n. 23_2020

Abstract

The Mother in the age of her technical reproduction. Feminine Motes on Spherology

Using as starting point the analysis of the dyad Mother-Son faced by Peter Sloterdijk in Spheres I. Bubbles (1999), this article tries on one hand to show how pregnancy and the related experience of female body appear deeply transformed by the newest medical and genetical opportunities, and on the other to make a reflexion about how and when the social consequences of this transformation have profoundly to do with that the care experience the pregnancy consists of. This aspect redefines even the concept of «allomothernal care» used by Sloterdijk (Spheres III. Foames, 2004) as a peculiar performance of the social body. The article suggests that, after the age of the emancipator feminism, the later psycho-social condition of the mother forces the feminist thought to an unqualified alternative: reduce bravely the motherhood to reproduction (but this choice involves a de-territorialization and de-generation of maternal, what Sloterdijk seems to be waiting for) or, in the name of the power of mother (both beneficent and maleficient) re-familizing motherhood along a regressive, mythological and conservative road.

- Premessa. Prima del soggetto

È possibile ripensare la maternità, oggi, attraverso uno sguardo e una batteria concettuale maschile? La risposta è sì, se questo sguardo e quest’attrezzatura filosofica sono quelli, straordinariamente profondi e irriverenti, di Peter Sloterdijk, e se quest’operazione consente di guardare di riflesso, con femminile sfrontatezza, la stessa filosofia sloterdijkiana.

Pur avendo una certa familiarità con le dottrine dell’ascetismo orientale – che ha formulato una severa critica della fatalità della nascita e espresso un netto rifiuto del dolore della “ruota” riproduttiva[1] – Sloterdijk si colloca decisamente nel solco del pensiero occidentale, in particolare dell’antropologia filosofica tedesca, che nel secolo scorso ha analizzato la funzione materna all’interno del problema dell’ominazione[2]. Se la madre è apparsa in tale prospettiva come una sorta di “macchina” antropogenetica[3] posta sulla soglia tra natura e cultura, grazie alla svolta immuno-sferologica della fine degli anni Novanta e all’utilizzo della nozione di “noggetto” (Nobjekt) mutuata da Thomas Macho[4], Sloterdijk ha cercato di ridefinire la relazione madre-figlio come “bolla duale” o “sfera animata”, includendovi la gravidanza e la condizione fetale. Si tratta di un significativo ampliamento della natalità arendtiana: prima di nascere l’essere umano vive uno stare-dentro cui non corrisponde ancora uno stare-fuori (ek-stasi), ed è in questo spazio-tempo simbiotico che fa esperienza di relazioni che pre-esistono alla soggettività – relazioni di dipendenza non-oggettuali (noggettuali) che renderanno possibile la stessa soggettivazione psichica come “venire al mondo”, poiché non consistono ancora nell’incontrare l’altro ma nell’esistere grazie all’altro, che però non viene percepito come tale[5].

Pur culminando in una teoria dell’esplicitazione[6], la trilogia Sfere prende dunque le mosse da una teoria dell’intimità che è anche una preistoria dell’intersoggettività fenomenologicamente intesa: la prospettiva microsferologica, adottata da Sloterdijk attraverso un’imponente indagine sulla vita intrauterina, mira a un abbattimento definitivo dei confini (illusori) dell’individuo, che sembra fare da contraltare al modo in cui la sfera animata madre-figlio appare oggi completamente esplicitata, cioè illuminata e estroflessa e così profondamente modificata oltre che assistita, dalla scienza medica e dalle sue applicazioni tecnologiche (dal test di gravidanza all’ecografia, dall’amniocentesi all’anestesia epidurale, fino alla divisiva GPA).

2. La sferade

Secondo Sloterdijk, la donna gravida “magnetizza” il bambino dentro di sé: i due sono un’unica soggettività (I 228-30) che risuona in due corpi biologicamente vincolati ai quali, nell’ambiente fetale formato dal liquido amniotico, dal cordone e dalla sacca delle acque, va aggiunta la placenta[7] in quanto noggetto che separa il feto dalla madre e insieme lo nutre; all’interno di questo spazio-uovo «molle, vago, umilmente matriarcale» (I 80), il bambino fluttua in «una sorta di non-dualità» (I 272) a-gravitazionale, una liquidità oscura che non permette ancora nessuna frontalità. Ciò lo rende simile a una pianta che cresce per diventare un animale, che cioè “vegeta” nel corpo materno di cui catalizza e assorbe le energie: in altri termini il feto è il parassita della madre (I 233), la quale a sua volta a livello psichico “parassita” il figlio, nel senso che la sua soggettività come intérieur si amplifica e cresce durante l’esperienza della gravidanza – un’esperienza di stupore e alterazione potenzialmente psicotica, in cui il corpo si trasforma per ospitare il feto e in cui potenza e impotenza, dipendenza e indipendenza appaiono profondamente intrecciate. La microsferologia insegna così che «il soggetto è il resto instabile di un coppia» (I 75), la quale non è solo la coppia madre-figlio, ma anche quella feto-placenta. Perciò sarà il ritrarsi della madre a permettere la nascita della psiche individuale del figlio come residuo di quella che, includendovi il doppio placentare, propongo di chiamare con neologismo iper-sloterdijkiano sferade (perché più ricca di una monade binaria, I 328): il soggetto non è il risultato di una piega solitaria che forma l’interno, ma il sedimento di una bolla animata (Seelenblase, I 481) in cui si è stati due – anzi tre – senza coscienza di esserlo[8].

Se dunque lo spazio interno del pre-vita (come l’intero corpo femminile) viene reso sempre meno oscuro e segreto dall’esplicitazione tecno-scientifica, la maternità viene inserita da Sloterdijk in una “psicologia delle sfere” che la fa apparire una dolce follia simbiotica più profonda della ragione soggettiva: l’invisibilità e l’opacità dei pensieri, il possesso di idee individuali così come di un Io privato e inaccessibile, rappresentano un’illusione ma anche una riduzione rispetto all’esperienza della sferade (I 246 sgg.). Se insomma la madre viene prima della nevrosi di libertà, o del lacaniano “soggetto paranoico della civiltà”, che pure rende possibile, il corpo materno è la casa originaria che l’uomo tenta invano di ritrovare “fuori” (I 42) attraverso le relazioni vegetative (simbiotiche) tra adulti, o i fantasmi (spesso maschili) di ritorno nel grembo[9].

Ora, se si può opporre a tali sogni regressivi il fatto che per qualunque feto (anche animale) la «clausura nella madre» (I 253 sgg.) non può durare per sempre, pena la morte di entrambi, non si può negare che persino con un parto cesareo (moderna variante chirurgica della nascita) il neonato viene espulso traumaticamente fuori e così “cade” nel mondo: nascendo “muore” alla vita intrauterina[10], dopo aver attraversato e rotto vari involucri protettivi (acque, collo dell’utero, vagina: è la «catastrofe delle sfere», I 309). Questa vertigine del “cadere fuori” o espulsione psicogena nell’esterno assoluto e infernale dev’essere mitigata dalle cure materne: se l’animale-madre custodisce l’uovo all’interno per ridurre il rischio di attacco al nido esterno, dopo il parto non può smettere di incubare il figlio, in una diade attiva dal pleistocene come “attaccamento” (Bowlby). Perciò secondo Sloterdijk la rottura metamorfica dello spazio interno non va affatto intesa in senso psicoanalitico (per cui il figlio-fallo cade morto fuori dal corpo materno), bensì immunologico-viziante (I 38[11]); la sfera animata viene cioè ricreata dopo la nascita sia come protezione dal “cadere” che come nuovo spazio interno “riscaldato” dal bonding – l’incantamento reciproco o godimento simbiotico del neonato in braccio alla madre[12]. In questa fase madre e figlio appaiono come partner asimmetrici (ché alla potenza materna fa da contrappeso la vulnerabilità del neonato) ma reciprocamente magnetizzati; nella loro trasparenza interpsichica (quasi telepatica) essi costituiscono un esempio di fascinazione della vicinanza corporea, sorta di beata omeostasi o matrice bipolare della felicità, che può essere addirittura paragonata all’unione mistica.

Secondo Sloterdijk la bolla duale viziante riproduce inoltre la sfera psicoacustica (I 279) in cui si è mosso il feto nella sua «estasi anticipatrice dell’ascolto» (I 413). La musica e i rumori uditi quando si è immersi nel liquido amniotico rappresentano in effetti il primo legame acustico con l’esterno; tra essi spicca la voce materna, che molto prima di ogni immagine speculare verrà riconosciuta con giubilo dopo la nascita: l’imprinting relazionale psicoacustico, la «differenza reale» del timbro materno rispetto a tutti gli altri permette un «processo di regolazione simbiotica» (I 488) tra la voce della madre e l’orecchio del figlio, e viceversa. Come medium sonoro esso è il «cordone ombelicale vocale» (I 370) che «garantisce il legame (bonding, Verbindung) con la madre [anche] al di fuori della caverna corporea» (I 280), e che renderà di riflesso la lingua materna un cordone ombelicale psicosociale: la semiosfera in cui veniamo al mondo se nati da donna è un «matriarcato vocale» (I 479) – è la lingua che capiamo grazie alla madre.

Con la fenomenologia della sfera intima animata, Sloterdjk fornisce dunque uno schema trifasico della bi-unità antropogenica alternativo e più originario rispetto alle fasi postnatali psicoanalitiche (orale, anale, genitale): 1) feto-sangue-madre, 2) neonato-voce-madre, 3) bambino-linguaggio-madre (I 330). Anche se alla reciprocità sonora madre-figlio segue una fase pneumatica, un respirare nel calore viziante dello spazio materno in cui il medium non è più un liquido ma l’aria tra i corpi[13], il legame acustico è quindi secondo Sloterdijk più forte del legame visivo (che è l’ultimo a formarsi). Se insomma per Lacan siamo esposti al potere unificante dell’immagine sul corpo (è lo stadio dello specchio, cui fa da contraltare il terrore del corps morcelée, del corpo fatto a pezzi[14]), per Sloterdijk lo siamo alla voce materna, che risuona nella sferade originaria e richiama il soggetto alla vita intrauterina (è lo «stadio delle sirene», I 449 sgg.), mentre i disordini psichici sono «malattie dei media» (I 282), alterazioni o interruzioni dei legami di animazione (Beseelung) mediale, soprattutto sonori, attivi sin da prima della nascita.

Si tratta in entrambi i casi di una dipendenza destinale da una condizione che avrà un’inesorabile «conseguenza su tutto quanto si produce in seguito» (I 338). Per non rimanere intrappolato, al pari della psicoanalisi da cui pure prende le distanze, in questa sorta di determinismo uterino (invece che proto-infantile o peggio, edipico), ma anche per non addossare alla madre l’intera responsabilità dell’antropogenesi, Sloterdijk rivendica perciò l’imprevedibile auto-creazione dell’umano e la «dimensione storica», cioè tecnicamente evoluta della psiche, che ne modifica la «dualità sferica primitiva» (I 389) grazie alla funzione eminentemente culturale delle cure allomaterne. In tale prospettiva, l’epoca della riproducibilità tecnica della madre coincide con la modernità, e questa con un’irreversibile metamorfosi della funzione antropogenico-antropotecnica materna.

3. Antropotecnica e cure allomaterne

Secondo Sloterdijk, nelle isole antropogene l’ominazione è stata un evento spaziale e spazializzante senza causa trascendente: l’auto-isolamento contro la pressione ambientale ha permesso alla nostra specie di auto-covarsi in serra, avviando un processo inarrestabile («senza sicura») che però «assicura» la cultura (III 340). L’uomo ha fabbricato l’uomo attraverso un’insularizzazione che protegge dal fuori: nelle caverne o cantieri del “noi”, con un totale rovesciamento della prospettiva platonica, si prova meraviglia (Staunen) per lo spazio interno, non per il “fuori”.

Anche la madre, in quanto bolla duale viziante, dev’essere protetta dal “fuori” nonché aiutata da altri agenti, non solo familiari, per poter umanizzare il cucciolo nella bolla. Tuttavia Sfere I non analizza la posizione materna nella società: nella nota di apertura di Sfere III, Sloterdijk riconosce di aver realizzato nel primo volume solo l’«abbozzo di una ginecologia filosofica» (III 7) basata sulla vicinanza, sull’in-essere come ekstasi reciproca e, appunto, come stupore. In effetti la società a sua volta ammira l’«estasi di cura» che la madre diffonde intorno al bambino, la «campana d’amore» in cui vede rinchiusa la coppia madre-figlio come «prototipo della vita felice» (I 53), ma non bisogna dimenticare che questa dedizione totale implica per la donna un imperativo categorico sovrapponibile al celebre imperativo proveniente dall’essere indifeso formulato da Jonas in chiave bioetica[15]: «Comportati in modo tale che il tuo stato d’animo sia in ogni momento un modello accettabile per una vita condivisa» (I 474). Ebbene, non tutte le madri ci riescono (meno che mai i padri): come non vengono sempre aiutate dalla supposta genitrice “natura”, durante il parto e il puerperio, da una maggiore resistenza alla fatica e al dolore, così non rispondono in massa al dovere di essere felice e incarnare così la beatitudine archetipica del sorriso materno – allo stesso modo, non sempre il bambino è all’altezza delle materne aspettative di felicità. Accogliendolo nel linguaggio e viziandolo, la madre dal canto suo può donargli il «vantaggio di essere se stesso» (I 482), ma può anche tacere e inchiodarlo a uno svantaggio. Già durante la gravidanza, dare il benvenuto emotivo al nascituro è il compito della voce materna “buona” (soprattutto delle sue note superiori): ma essa può essere debole, o addirittura assente – non perché la madre sia muta, ma perché indifferente al suo stato. E che dire delle insopportabili urla di dolore della donna durante il parto? Del resto, nel corso della gestazione il corpo femminile non viene sempre positivamente parassitato dal feto (si pensi alla perdita dei capelli, all’indebolimento dei denti, all’insorgenza di gestosi, ecc.): talvolta l’annidamento risulta dannoso per l’organismo, mentre allattare significa nutrire il bambino a richiesta facendosene quasi cannibalizzare (si pensi al dolore ai capezzoli causato dal poppante).

Dunque la madre non è sempre disponibile nella fase neonatale, durante la quale essa dovrebbe far capire al bambino che ha ragione nel volersi nutrire anche psichicamente di lei: il miracolo della cura non è la risposta garantita alla matrifagia. In tal senso la relazione forte è un mito, come quello della felicità senza sforzo prodotta dal binomio richiamo-poppata (nella quale, com’è noto, il bambino si sforza): siamo nati da una vita interna (I 593), ma imperfetta e esposta a un terribile silenzio. Ciò rende necessario il supporto allomaterno, con cui nelle sfere animate evolute «si toglie alle madri il loro monopolio psicocratico sui bambini» (I 417), e allo stesso tempo le si alleggerisce dell’onere, anche fisico, della cura. In altri termini la cultura rappresenta una sfera antropotecnica e al limite antropogenica più estesa rispetto al corpo materno, un “fuori” accogliente in cui sfuggire alla tirannide biologica della soggettivazione.

Ciò premesso, esistono due tipi di cure allomaterne: quelle più immediate e materiali (poiché il cucciolo neotenico ha bisogno di casa con annessa culla, fasciatoio, eventuale biberon, ecc.), quelle psichiche e prolungate (fornite ad esempio da una noverca o madre surrogante, ma anche da nonni, zii e insegnanti, o addirittura da una psicoterapia immersiva). In ultima analisi l’intero corpo sociale, con le sue prestazioni di cura a breve e lunga durata, funge da container allomaterno, in cui la dimensione spaziale, sferologica della cura, s’intreccia con quella temporale e intergenerazionale. Se infatti la madre è la potenza “naturale” della generazione, poiché garantisce quella continuità e differenziazione in cui propriamente consiste la vita della specie nel suo intimo rapporto con la morte, la cultura deve garantire altre agenzie temporali, storiche e soprattutto psicopolitiche di maternizzazione (I 579): lo stato, la (madre)patria e più in generale l’uterotopo, che in Sfere III designa un «ampliamento della zona del maternale» e una «metaforizzazione politica della maternità» (III 342), cioè l’allomaternità come complesso delle moderne cure antropotecniche. Grazie a esse si può espandere la bolla (o sferade) facendola diventare globo: se trasporsi in sfere più grandi significa globalizzare, Sfere II è la «grande narrazione dell’espansione» (III 7), di ciò che è animato – la globalizzazione come trasposizione nel fuori, o macrosferologia.

Non potendo qui affrontare in modo adeguato il secondo volume della trilogia, mi limito a ricordare che gli effetti negativi della globalizzazione e della socializzazione nelle macrosfere mediatizzate (i Palazzi di Cristallo[16]) sono per Sloterdijk il prezzo del comfort moderno. Nella modernità si assiste infatti a un crollo del monocentrismo metafisico (nonché una rottura delle scorze celesti, che corrispondono agli involucri protettivi in cui fluttua il feto) e all’esplosione del globo, che si frantuma in un nuovo sistema polisferico: le schiume (simili a molecole: è evidente qui l’influsso di Deleuze). L’afrologia di Sfere III affronta così i disturbi dell’abitare verificatisi nel XX secolo (a globalizzazione compiuta), connessi tra l’altro al deterioramento delle sfere animate primarie, cioè alla relazione madre-figlio. Le crisi che si aprono nei globi ripropongono inoltre a un livello più complesso la necessità delle cure allomaterne, perché corrispondono alla crisi dei meccanismi di insularizzazione tradizionali, risalenti al neolitico: la macrosfera elettrica prima, il web poi costituiscono la nuova “membrana universale” (McLuhan) che ingloba ma insieme rende schiumosa, multifocale e acefala la serra inter-psichica.

È in questo quadro che va ripensata la maternità. Da un lato infatti con la globalizzazione non c’è più un interno: la crisi della località produce cuccioli sempre più neotenici ma anche sempre più ekstatici. Dall’altro le schiume sono «un analogo dell’utero» (III 35), ma meno protettivo – sono una matrice instabile, in fermentazione. In quest’utero chimico e poroso (III 39) si manifesta la co-fragilità delle schiume, il loro tenersi insieme come gocce, bollicine, ecc., che sancisce la fine della rigidità fallica – del sistema paterno – ma rinvia anche alla difficile condensazione della membrana, che come differenza interno-esterno (III 44) o “piega” (Deleuze) permette la vita interna di molte microcellule ammassate o aggregati microsferici. In altri termini le «schiume umane» si climatizzano a vicenda ma restano eterogenee (III 48) nonché opache l’una per l’altra (perciò Sloterdijk le chiama «neo-monadi», III 52): non si tratta solo di famiglie (cioè diadi potenzialmente espansive), ma di coppie childenfree e single, ovvero monadi isolate e apparentemente “povere di mondo” – poiché nel design delle schiume «non c’è un’uscita verso il tutto e “l’esterno è il prodotto di un interno”» (secondo il motto di Le Corbusier, III 53-56): è la fine del panottico paranoide (maschile, fallico) di sorveglianza totale (III 54) a favore del trionfo di una trasparenza strutturale non gerarchica – rizomatica o letteralmente cyborg – che fa da sfondo alla metamorfosi psicofisica delle madri, e più in generale della riproduzione.

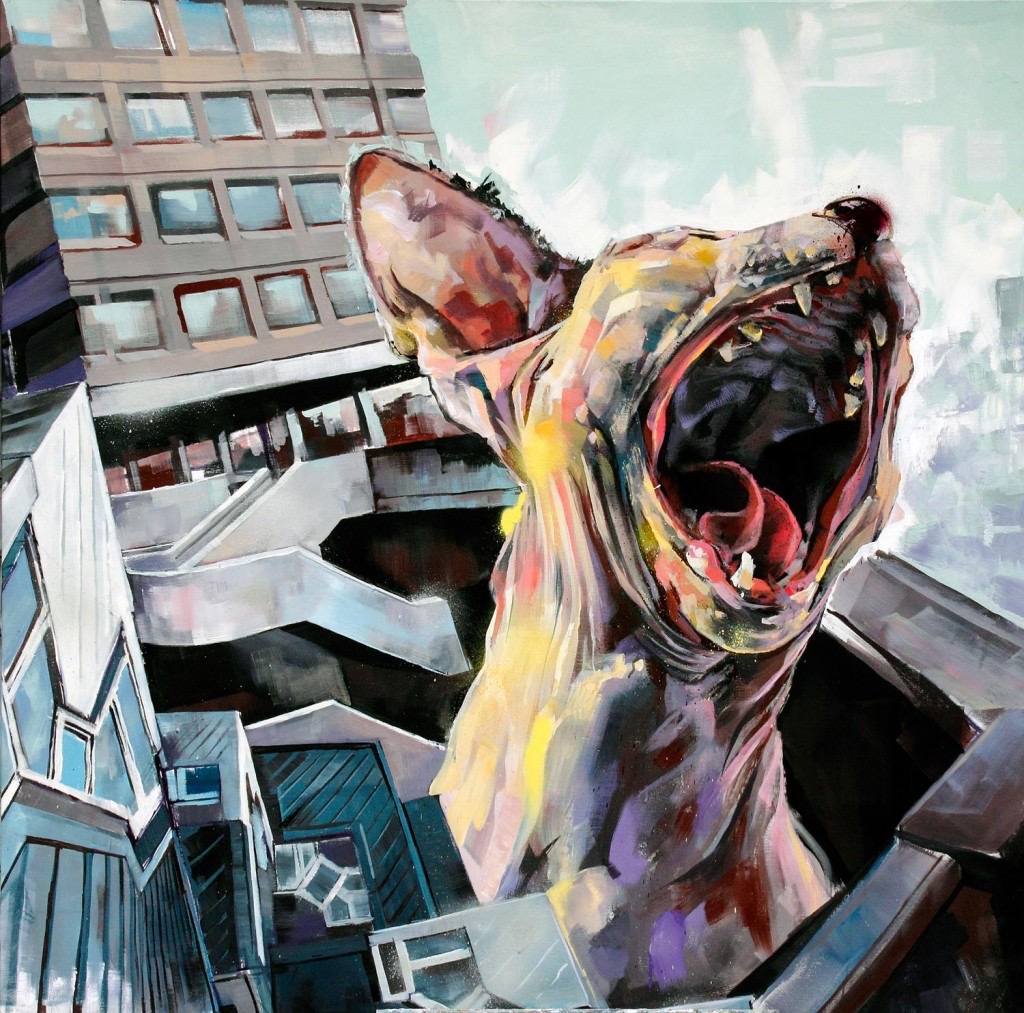

Oltre a permettere, ad esempio con la GPA (che rappresenta forse la variante più estrema, perché biotecnica, dell’allomaternità culturale), una “scelta del grembo” completamente diversa rispetto a quella immaginata dal governo ascetico del karma, la colonizzazione tecno-scientifica della sfera materna esplicita per Sloterdijk in maniera demoniaca e così ridisegna i legami interpsichici negli spazi di animazione (III 58 sgg.; esplicita anche l’interno del corpo femminile: vedi le insopportabili immagini vaginali inserite in III 67). Ma per la madre questa «emersione in primo piano di ciò che è stato per molto tempo latente ha un prezzo» (III 76): in quanto disincanto e estroflessione, il divenire esplicito dell’implicito riduce ciò che esplicita: “Ecco ciò che sei!”, dice alla madre la tecno-scienza, “non sei nient’altro che questo!”. In tal modo l’esplicitazione ne ridimensiona il potere psicosociale, che è un potere implicito rispetto a quello, manifesto, del padre. Insomma togliere alla madre uterina (in tutti i sensi) l’esclusiva della riproduzione “oscura”, illuminarla, significa ridurla. A questo primo dis-incantamento o crollo del mito antropogenico si aggiunge quello del mito antropotecnico della madre oblativa: la madre si rivela cattiva, patogena in quanto non si prende cura del figlio – una madre “mostruosa” dacché «appare il mostruoso» (III 70).

Tutto ciò ha due conseguenze opposte ma speculari. Da un lato rendere mostruosamente trasparente la maternità (e la paternità) obbliga la coppia genitoriale a affidarsi alle scienze della vita, restandone depotenziata. In altre parole noi non possediamo ciò che siamo (III 75: genoma, cervello, sistema immunitario) e, nel caso delle donne, ciò che partoriamo: è piuttosto l’esplicitazione tecnomorfa dell’essere, quindi della riproduzione, a possederci – in tal senso essa è il nostro demone. D’altra parte, gli uomini sono esseri storici autoplastici, animali dell’interno comune che creano e abitano la propria atmosfera, cioè la “realtà” prodotta da suggestioni di massa e deliri collettivi[17], ma possono farlo perché la loro prima abitazione è l’utero[18], e è per questo che «sono condannati alla produzione di intérieurs» (III 370). Se per i cuccioli umani uscire dalla sferade è possibile solo se l’esterno diventa un interno più ampio «in grado di fungere da …contenitore per la ripetizione dell’interiorità» (ibid.) – un luogo in cui sono quindi necessarie le cure allomaterne, noi siamo da millenni il resto della bolla originaria in quanto dis-piegamento della biotecnica, e è in tal senso che «l’epoca in cui viviamo non rovescia le cose, le situazioni, i temi: li svolge, li dispiega» (III 78).

4. Rarità del lusso materno

Con la rivoluzione neolitica, com’è noto, gli esseri umani sono divenuti stanziali, allevatori e coltivatori: il vizio della sedentarietà è stato la ricompensa del lavoro e della gestione del tempo, ma ha significato un enorme sovraccarico per le femmine della specie – ciò che Sloterdijk definisce «catastrofe della madre neolitica» (III 728). La donna neolitica procrea, stocca e custodisce le provviste, tiene pulita la casa, si occupa della prole (quattro-cinque anni di cure ininterrotte con sorveglianza permanente): gravata da tanti pesi e assillata dalla scarsità di risorse, essa deve gestire lo stress (gravidanza, parto, cure neonatali) da sola o con un esiguo management allomaterno (III 394), mentre i bambini che partorisce con dolore costituiscono una ricchezza accumulata dall’«idealismo paterno» (III 729). Questa tragica noncuranza della condizione femminile ha portato spesso e con ogni mezzo le donne a fare meno figli per non soccombere alla «cura psichica degli invasori» (III 730), cioè degli intrusi secondogeniti che aspirano al vizio – ciò per cui i fratelli e le sorelle sono infatti rivali (una rivalità non sessuale), mentre la madre è una, come la sua ricchezza; in tali condizioni solo l’ultimo – il beniamino – può sperare in un vizio totale.

La soluzione migliore può essere allora quella di mettere al mondo un unico figlio, arricchendolo di cure e risorse allomaterne. Non a caso la figura che fa da contraltare alla miseria della madre neolitica (ma anche, aggiungerei pensando al presente, alla disperata debolezza della madre migrante) è quella della “madre mecenate” mutuata da Dieter Claessens (III 709): esaltando la ricchezza del corpo materno che lo spazio sociale cerca di riprodurre all’esterno (con le cure allomaterne), Sloterdijk celebra la potenza della donna come forza viziante cui corrisponde nel figlio (soprattutto, si potrebbe aggiungere, nell’unico figlio maschio), come risultato antropotecnico del mecenatismo, la potenza del lanciarsi fuori – la forza timotica dell’elevazione[19]. In tal senso la madre mecenate, più che un’incubatrice, è il vettore dello sgravio (Entlastung) come levitazione: è la prima fonte di energia anti-gravitazionale. Capace di una «portatezza» che fa a sua volta da contraltare alla gettatezza heideggeriana (III 721-22), essa evita la caduta tenendo il figlio in braccio, e in quanto ricca, oltre che sgravata, gli dona lo slancio verso l’alto.

Ora questo lusso che caratterizza il processo di soggettivazione, in quanto risultato dell’“eccellenza femminile”, è a sua volta un lusso, cioè qualcosa di non comune: proprio in quanto non pauperista, l’antropologia di Sloterdijk non è affatto egualitaria. Se infatti la madre si «offre come primo oggetto di idealizzazione» (III 733) anche quando è stanca e inerme, o stupida e anaffettiva (cioè inadeguata), non tutte le madri sono mecenati (III 710 sgg.), così come non tutti i figli diventano artisti e acrobati. Più spesso la madre alleggerisce la sofferenza della prole solo perché va incontro malvolentieri alla sua: lo sgravio del portato è possibile solo grazie a un aggravio del portatore – il lusso del bambino è reso possibile da un riluttante sacrificio di sé, compiuto magari al di là delle proprie risorse psichiche e materiali (III 725-26). Se insomma la madre non dona ciò che non ha (in ciò consiste, per parafrasare Lacan, il falso miracolo del suo amore), in quanto portatrice dev’essere a sua volta portata, aiutata, difesa, sgravata ben oltre gli automatismi anestetici di cui la doterebbe la natura (lattazione, co-empatia, ecc.) o addirittura del tutto sostituita.

Se è evidente che in termini allomaterni la GPA è insieme il minimo e il massimo della sostituzione, su questo punto Sloterdijk è piuttosto ambiguo. Egli suggerisce che la buona madre è colei che lascia funzionare dentro di sé l’animale-madre (III 727): benché sia innegabile che il corpo materno si attiva e si potenzia in modo inconscio durante e dopo la gravidanza, ciò significa reintrodurre l’istinto sotto l’antropogenesi, nonché dimenticare che la sinergia tra madre natura e allomadre cultura è una sinergia rara (III 728), come lo sforzo materno compiuto senza sforzo. Dunque bisogna porre apertamente il problema della «disponibilità delle madri umane a assumersi questo compito» (III 712), che in quanto compito, anche di surroga, non è un comportamento innato, bensì «un atto di adattamento psicosomatico» in cui propriamente consiste la dedizione accogliente della maternità, e riconoscere che la consacrazione alla cura da parte della madre è una scelta, non un istinto: un impegno che dev’essere apprezzato, «tenendo sullo sfondo l’idea che sia …possibile che [ci] si rifiuti di farlo» (ibid.). Se insomma genitore è solo chi accetta il figlio come tale, bisogna uscire dalla bolla biologico-uterina della maternità, passando dalla sua possibilità naturale alla sua possibilità di successo, che è culturale, cioè allomaterna:

Le rivolte del femminismo contro i cliché millenari che avanzavano pretese sulla maternità e l’avvenuta comprensione del ruolo femminile nell’evoluzione …convergono su un unico punto: entrambe le parti hanno sottolineato con l’insistenza necessaria l’improbabilità, l’aleatorietà e la variabilità storica del fenomeno della “buona madre”. Secondo lo studio di Hrdy[20], ricco di sfumature, l’investimento delle madri sui figli avviene, nella maggior parte dei casi, se il bilancio globale dell’accettazione le ha portate a un risultato positivo. Dato che questo calcolo abbastanza spesso risulta negativo, per quanto possa suonare scioccante per l’orecchio moderno, l’opzione di trascurare il bambino, o addirittura di ucciderlo, fanno parte del più antico ambito di competenza della plena potestas materna (III 713).

Se insomma il potere materno si è tradotto per secoli nella possibilità di aborto ex post, più che in una sovrana capacità di vizio, andrebbe valorizzata la funzione della madre sostitutiva e delle sue «competenze adottive» (III 715, leggi: cure allomaterne), esercitate in passato in modo non sempre adeguato e a tratti addirittura patogeno da orfanatrofi, conventi e dalla stessa madre chiesa – mentre la modernità ha moltiplicato e raffinato le prestazioni antropotecniche svincolate dalla madre biologica, per cui oggi è l’intera società a essere allomaterna, e come tale viziante:

Ci avviciniamo così a una nuova definizione del processo di civilizzazione, il cui meccanismo chiave è il progressivo dispiegamento di alternative tecniche e sistemiche alla prima maternizzazione. La civilizzazione dimostra che, entro certi limiti, la maternità è una prestazione protesizzabile. L’antinaturalismo del processo di civilizzazione si fonda sulla metaforizzazione della maternità – è la sostituzione del potere materno in azione (III 715).

In tale prospettiva, la scomparsa della madre neolitica sovraccarica-oblativa e la fine della iper-fertilità femminile, cioè la liberazione delle donne dal mito della maternità (col suo rovescio oscuro: il potere mortifero della madre), sembrano essere direttamente proporzionali all’accrescimento del potenziale allomaterno della società (asili, istruzione, ecc.). Traendo tutte le conseguenze da questo processo, le donne potrebbero finalmente sganciare la maternità dal femminile e rinunciare al potere, appunto mitico, della madre, che lungo i secoli ha fatto pendant con quello maschile. In fondo, sono le cure allomaterne su scala nazionale – ovvero lo stato sociale moderno, che ha nel «socialismo termico» del vizio il suo ideale regolativo (III 383) – che hanno permesso alle femministe di teorizzare un diritto allo sgravio materno, cioè di rivendicare il vizio femminile all’interno della serra del benessere e del comfort della civilizzazione moderna: anche il femminismo, come lusso, è un prodotto della affluent society.

5. Femminismo reattivo o infantilismo di massa?

È sulla comparsa di figure protesiche allomaterne (III 759 sgg.), cioè sulla potenza allomaterna dello sgravio, che si misura l’evoluzione della civiltà umana (l’avanzamento del lusso), e il passaggio dalla micro-serra preistorica alle facilitazioni garantite alla madre dal welfare contemporaneo, che risponde come mai prima nella storia al bisogno della “mecenate” di essere ricca per il bambino (di cibo, tempo, sonno ecc.). Tuttavia la necessità per le madri di essere aiutate da figure e tecniche allomaterne sembra schiudere per la prima volta la possibilità di una loro completa sostituzione.

Forse è per questo che il femminismo appare oggi preso in una significativa contraddizione: da un lato reclama il surplus di sgravio permesso dalla tecnica e dalla tecnologia, dall’altro sembra fissarsi sulla maternità come insostituibile, cioè sulla conservazione della peculiare potestas materna. Le femministe paiono cioè oscillare tra una lotta (sacrosanta) contro la natura, e un desiderio di assecondare, ancorché “liberamente”, la natura stessa, per esercitare ancora l’immenso potere della maternità – che rischiano così di essenzializzare reattivamente. La reazione, in atto da alcuni decenni, consiste in altri termini in un ritorno alla madre e in una ri-mitizzazione del materno come potere specificamente femminile, biologico ma anche psichico e sociopolitico, che implica una complessiva ri-familizzazione della società[21].

Si tratta di una reazione ancipite all’esplicitazione tecno-scientifica della maternità. Da un lato, le donne reagiscono in maniera difensiva, rischiando di trasformare il femminismo in un pensiero potenzialmente conservatore[22], che alla volontà politica di emancipazione (tipica degli anni Settanta del secolo scorso) sembra aver sostituito una dissimulata filosofia del maternage. La quale nasconde ancora, forse, il dovere inconfessabile di eguagliare e così ringraziare la propria madre in termini di sacrificio, ma anche il desiderio conformista di essere madre come le altre per essere riconosciuta tra le donne e come donna, cioè di rispondere alle aspettative della “natura” e di una società divenuta essa stessa materna. Non a caso le cure materne (ritenute irrinunciabili in tutto il primo anno di vita) sono oggi assai rivalutate e vengono fornite con «un vizio intensivo quasi di stampo neopaleolitico» (III 367) a bambini occidentali sempre più “covati” da famiglie monofiglio, le quali più che viziarlo lo divinizzano senza ritegno e al tempo stesso lo allevano come “capitale umano” su cui investire[23].

D’altra parte, sul piano socio-economico non è affatto scontata una definitiva protesizzazione del materno (cioè la possibilità di un alleggerimento totale delle madri). Nel 2004 Sloterdijk rilevava come in Germania fosse possibile ottenere «elevati surplus di vizio» (III 760) nel processo d’individuazione: elevate prestazioni materne e allomaterne, o addirittura «chance di auto-maternizzazione» (ibid.). In effetti lo stato è diventato almeno in apparenza, in alcune nazioni dell’Europa centro-settentrionale, un ente allomaterno nonché antropotecnico in grado di gestire completamente, e così di modificare profondamente la soggettivazione dei cittadini. Siamo cioè di fronte a una nuova ecologia psicosociale che ridisegna in modo irreversibile il campo madre-figlio: lo stato non è più padre, ma un nuovo tipo di madre artificiale, gravata dalla sua stessa politica del vizio-lusso. Oggi (2020) si assiste perciò a un lento ma inesorabile smantellamento dello stato sociale, cioè a una crisi della protesizzazione materna, la cui conseguenza più evidente è la scarsa disponibilità di servizi di supporto e sostituzione della madre. Se cioè essere ricchi significa «poter promettere a una madre l’accesso a fonti abbondanti di energie allomaterne» (III 717), la più grande fonte allomaterna della storia comincia a manifestare una preoccupante povertà di allorisorse per le madri reali.

Detto in termini estetici, così cari a Sloterdijk, la società del benessere sembra diventata una gigantesca opera d’arte covante, sorta di megainstallazione-nursery o di colossale Truman Show sull’orlo del fallimento, ma nella quale «il consumismo è l’umanesimo pensato fino in fondo» (III 781), cioè realizzato come maternage totale. In essa quindi anche la maternità diventa consumismo: un bene preteso e rivendicato insieme allo sgravio unisex come diritto fuori discussione nei confronti dell’ormai sovraccarico stato-madre, che può investire anche la GPA[24]. Secondo Sloterdijk la casa comune del lusso viziante spinge la madre (ma anche l’omosessuale, che alla GPA ricorre) a levitare secondo i riti di una «follia ben organizzata», che però è una «subcultura» (III 774): è la «mania» materna, «nell’epoca della sua riproducibilità tecnica» (III 780). «Grazie al vizio, l’infantilità viene introdotta nel reale: traduce la neotenia nel registro della funzione culturale» (III 777), col risultato di un allevamento massivo di genitori infantili e vizianti; «sono [essi] a avere bisogno di allomaternalizzazione» (ibid.), perché lungamente covati ma resi fragili dalla serra del lusso, quindi presi dalla paura del venir meno della madre artificiale – ossessionati dall’«incubo che un giorno i rifornimenti dei mezzi vizianti potrebbero arrivare a sparire» (III 788), cioè che si esaurisca la fonte remota della loro dipendenza.

In barba alla lussuosa antropologia sloterdijkiana, la fine dell’Antropocene, intesa come traumatica ma inevitabile riduzione dell’umano – riduzione che assume oggi la forma della pandemia da Covid 19 – potrebbe comportare una ridefinizione del materno, ovvero la necessità di inaugurare una fase ulteriore del ruolo femminile nell’evoluzione. In questa nuova fase a essere davvero sovversiva non sarebbe la sfera madre-figlio (che in fondo è stata funzionale al patriarcato), ma la sua radicale de-generazione: la sua definitiva sostituzione con cure allomaterne. Potrebbe così riacquistare senso la vecchia (non necessariamente platonica) chance educativa, intesa non tanto come ennesima «trasformazione del campo madre-figlio» (III 785), cioè come isolamento domestico-difensivo, quanto come radicale metamorfosi dell’antropogenesi e dell’antropotecnica. Forse è giunto il momento di pensare una madre come qualcuno che è insostituibile e ricco perché dona la libertà di essere se stessi – compresa quella di non essere madre.

[1] Nel buddhismo ad esempio la scelta del grembo attraverso il karma dovrebbe giungere fino alla liberazione dalla stessa nascita, poiché la salvezza viene riposta nella comprensione, non nella riproduzione: P. Sloterdijk, Negare il mondo? Sullo spirito dell’India e la gnosi occidentale (2019), tr. it. Inscibboleth, Roma 2019, p. 101; 103.

[2] Oltre all’opera di Julius Kollmann, cfr. in tr. it. L. Bolk, Il problema dell’ominazione (1926), a cura di R. Bonito Oliva, Derive Approdi, Roma 2006.

[3] P. Sloterdijk, La domesticazione dell’essere, in Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger (2000), tr. it. Bompiani, Milano 2004, pp. 113-184.

[4] Cioè grazie alla prospettiva di ricerca che in area tedesca è definita Kulturwissenschaften (Scienze della cultura): cfr. T. Macho, Segni dall’oscurità. Note per una teoria della psicosi (1993), tr. it. Galaad, Giulianova 2013.

[5] Perciò dopo la nascita i noggetti divengono «cose, media o persone che esercitano per il soggetto la funzione di genio vivente o di complemento intimo», o anche di «anime esterne», P. Sloterdijk, Sfere I. Bolle (1998), tr. it. Cortina, Milano 2014, p. 439; d’ora in poi indicato con I seguito dal numero di pagina.

[6] P. Sloterdijk, Sfere III. Schiume (2004), tr. it. Cortina, Milano 2015, pp. 56-79; d’ora in poi indicato con III seguito dal numero di pagina.

[7] Con compiaciuta erudizione, Sloterdijk dedica interi capitoli a questo “accompagnatore silenzioso” che ricomparirebbe nella vita adulta (non solo nelle regressioni amniotiche) come doppio-ombra, gemello, angelo (I 387 sgg.).

[8] In tale ottica l’individualismo moderno (soprattutto maschile, I 361) è una sorta di rimozione-negazione del doppio placentare e della dipendenza parassitaria dalla madre.

[9] Con la sua oscura «fascinazione» (I 254), che oltre all’equivalenza tomba-utero comprende la tumulazione come ri-fetalizzazione (I 259) e il cupio dissolvi come ritorno alla madre, il pensiero del grembo è un pensiero senza esterno, chiuso nel ciclo morte-rinascita (I 256), cui si oppongono quelle che Slotedijk definisce «metafisiche della luce e del cielo» (I 260), le quali tendono spesso a ridurre il noggetto-vulva a cloaca e la madre a scrofa e simili.

[10] In tedesco come in italiano, fallen significa sia cadere che morire. Sulla nascita come momento carico di angoscia e pensieri di morte nonché di aggressività, a causa del rischio vitale corso dalla madre e dal bambino (anche con un cesareo) cfr. l’ancor valido F. Fornari, Il codice vivente. Femminilità e maternità nei sogni delle madri in gravidanza, Boringhieri, Torino 1981.

[11] Il concetto sloterdijkiano di vizio (Verwöhnung) non è edipico, bensì antropogenico e antropotecnico: rimanda al calore nella sfera animata, all’essere covati in serra, non al desiderio incestuoso.

[12] Secondo Sloterdijk il bonding postnatale non è solo all’origine del linguaggio, ma in quanto «microclima» tra volto materno e volto del lattante rappresenta l’archetipica «densità emozionale» della felicità e completa lo sviluppo della viseità umana (I 155-156).

[13] Una suggestiva ma piuttosto retorica celebrazione di questa fase, concepita come quella in cui la madre deve permettere al bambino di respirare da solo, cioè di diventare autonomo, è contenuta nel recente volume di L. Irigaray, Nascere. Genesi di un nuovo essere umano (2017), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2019.

[14] In Lacan l’immaginario dà un’illusione di integrità che secondo Sloterdijk nasconde la debolezza paranoica (aggiungerei maschile) dello stesso Lacan (riscontrata nella propria auto-analisi), la quale imporrebbe la necessità di sottomettersi al simbolico per sfuggire alla psicosi – da qui il «dogmatismo» lacaniano della psicosi originaria (I 504-5).

[15] H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), tr. it. Einaudi, Torino 2009.

[16] P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale (2005), tr. it. Meltemi, Roma 2006.

[17] Dacché «le culture umane creano da sé la realtà in cui credono, e credono alla realtà che creano» (III 399).

[18] In questo senso l’uterotopo è l’incubatrice del mondo (III 365), mentre le chiese e gli stati sono «uteri fantastici per masse infantili» (I 60).

[19] Da tale punto di vista, connettendo la bolla come sfera animata alla verticalità acrobatica (III 724) Sloterdijk in Sfere III (2004) anticipa il carattere atletico e sostanzialmente fallico di Devi cambiare la tua vita (2009).

[20] Sloterdijk si riferisce al fondamentale studio di Sarah Blaffer Hrdy, Mother Nature. A History of Mothers, Infants and Natural Selection, Pantheon, New York 1999, che nel 2004 aveva appena letto in traduzione tedesca. In tr. it. cfr. S. B. Hrdy, Istinto materno, Sperling & Kupfer, Milano 2001, dove la Hrdy dimostra con una straordinaria documentazione che il cosiddetto istinto materno, con la sua mitologica oblatività, è frutto di una costruzione culturale, mentre nel mondo animale è assolutamente evidente ciò che la Politesse umana rimuove – e cioè che sono le femmine a decidere se e quali figli debbano vivere o morire, in base a spietati ancorché inconsci calcoli di sopravvivenza.

[21] Questo tentativo di ri-ancoraggio alla sfera materna s’inscrive a giudizio di chi scrive in una più profonda reazione ri-territorializzante al taglio del cordone ombelicale con la madre-terra, che la globalizzazione moderna sembrava aver definitivamente spezzato.

[22] È un rischio corso da quel femminismo che, in nome della differenza sessuale, rivendica la potenza dell’“ordine simbolico della madre” (per usare il titolo di un noto libro di Luisa Muraro, pubblicato nel lontano 1991). Se infatti il tema della nascita, anziché fungere da leva dell’autonomia individuale e dell’indipendenza dalla sfera materna (come sembra suggerire Irigaray nel succitato volume Nascere), viene declinato in chiave biologico-identitaria oltre che genealogica, esso tende a diventare il presupposto sia naturale che culturale della ricerca di appartenenza, unità e completezza per esseri disperatamente privi di origine e fondamento, che la troverebbero appunto nella generazione di un bambino. Si tratta di una mitologia potente ma pericolosa, perché da un lato contribuisce a caricare di eccessive aspettative la procreazione, dall’altro carica i figli stessi di una funzione salvifica che non possono svolgere, in quanto esseri a loro volta privi di origine e fondamento.

[23] Sulla divinizzazione della viziata prole occidentale si veda M. Gauchet, Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica (2009), tr. it. Vita e Pensiero, Milano 2010; essa fa da contraltare al forte calo delle nascite, cioè alla scarsità di bambini come «pessimismo vissuto» e «rifiuto biologico di fare investimenti» (III 785). In realtà è possibile che l’invito materno alla neotenia (come lunga adolescenza e capacità di apprendimento, III 718) neotenizzi le stesse giovani madri potenziali, distogliendole dalla riproduzione (effetto di vizio), o che invece la maternità stessa venga neotenizzata, resa ludico-consumistica e quindi rivendicata come investimento compatibile con l’imprenditoria del sé.

[24] M. Warnock, Fare bambini. Esiste un diritto ad avere figli? (2002), tr. it. Einaudi, Torino 2004.