Autore

Marco Pappalardo

Indice

Convegno sul tema Comunicare la Storia Naturale dell'Uomo Museo di Storia Naturale Università di Firenze 11-12 settembre 2008

- Ripensare le nostre radici

- Evoluzione e ideologia

- Verso un ripensamento dell’antropologia

S&F_n. 01_2009

1. Ripensare le nostre radici

Ci sono convegni i cui temi dovrebbero trascendere la ristretta cerchia degli addetti ai lavori, perché, per chi voglia raccogliere l’invito, sollevano questioni che spaziano dall’attualità alla schietta filosofia. Tale era appunto il convegno tenutosi a Firenze l'undici e dodici settembre sul tema Evoluzione e Biodiversità Umana. Comunicare la Storia Naturale dell’Uomo, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Firenze con l'Associazione Nazionale Musei Scientifici e l’Istituto Italiano di Antropologia.

La paleoantropologia, o più in generale l’antropologia evoluzionistica, ha alle spalle più di un secolo di dibattiti molto accesi. Oggi i fossili a disposizione e le sempre nuove tecniche di ricerca, scavo, datazione e analisi lasciano emergere quelli che Cecchi-Moggi nel suo intervento di apertura ha definito i “messaggi da portare a casa”. Si tratta di conoscenze ormai assodate che non solo il grande pubblico, ma chiunque si proponga di riflettere sul Posto dell’uomo nella natura, oggi (questo il titolo dell’intervento di Cecchi-Moggi), dovrebbe avere nel proprio bagaglio. Invero, soprattutto nell’arco degli ultimi quindici anni circa, si è compiuta una piccola rivoluzione nel campo, che ha cambiato radicalmente il precedente modo di guardare alla nostra storia biologica.

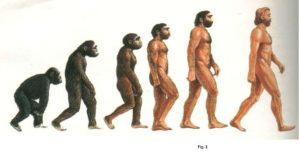

Tutti ricordiamo sui manuali scolastici la carrellata che dalla scimmia prona e bestiale porta ad un magnifico esemplare di maschio bianco eretto (Fig. 1).

Questa è in effetti l’immagine più comunemente associata alla parola “evoluzione”. Steven Jay Gould era solito definirla “iconografia della speranza”: la speranza che l’uomo abbia un posto d’onore al vertice della natura, fondata sull’illusione che il processo evolutivo punti inevitabilmente verso di noi. Le cose però non sembrano essere andate esattamente così. La storia biologica della nostra specie appare infatti oggi in sostanza quella di un taxon qualsiasi.

Come ha ricordato Cecchi-Moggi, studi di biologia molecolare sostengono l’evidenza che l’uomo moderno e gli individui delle attuali popolazioni di scimpanzé abbiano avuto degli antenati comuni intorno ai 6 milioni di anni fa. Uomo e scimpanzé sono il frutto di storie diverse che, se partono entrambe, per quel che ci interessa qui, da quell’antenato che abbiamo in comune, attraversano probabilmente molte specie prima di raggiungere ciascuna la propria forma attuale: una storia di foresta la loro, di prateria e savana la nostra.

Dunque, contrariamente a quanto sedimentato nell’immaginario collettivo, noi non discendiamo dalle scimmie, ma siamo scimmie. Due secoli fa, quando era il caso di confutare il creazionismo, l’argomento della discesa era un buono slogan adatto alla disputa. Oggi però, per chiunque si sia accorto che il medioevo è finito, non lo è più.

Non esiste, né mai è esistito fra noi e le scimmie, o fra noi e la natura il famoso “anello mancante”; non esistono selvaggi, né uomini bestiali , né animali quasi umani. Una creatura mezza uomo e mezza scimmia è un parto della nostra immaginazione al pari del minotauro o dei fauni. Le specie che ci hanno preceduto sulla nostra linea evolutiva non erano bruti, pelosi e barcollanti, né scimmie promettenti che avrebbero poi inventato il computer. Ogni specie ominide rappresenta per così dire un esperimento autonomo, spesso molto durevole, con caratteristiche diverse che difficilmente si fanno riassumere in progressione.

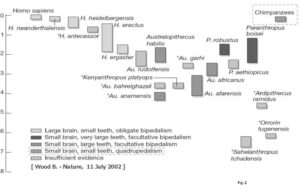

Nel corso di una storia lunga milioni di anni certe popolazioni hanno dovuto far fronte a cambiamenti di habitat piuttosto netti, a volte relativamente repentini. Alcuni, di fronte a tali imprevedibili circostanze, non ce l’hanno fatta; altri invece hanno saputo, per così dire, “reinventarsi” dando i natali a nuove specie. È regolarmente successo perciò che diverse forme umane siano convissute nello spazio e nel tempo, conoscendo fenomeni alterni di diffusione o di isolamento legati all’espandersi o al contrarsi dei biomi che andavano occupando; un andamento complessivo che è stato paragonato ad un cespuglio (Fig. 2).

Nel corso del convegno si è un po’ ironizzato sull’esatta conformazione della pianta destinata a rappresentare l’evoluzione umana. Giorgio Manzi propone “l’albero cespuglioso” perché, in quanto paleoantropologo, esce da una lunga disputa con il polifiletismo e non vuole più lasciare spazio ad equivoci. Telmo Pievani, di contro, parla appunto di “cespuglio”, in armonia con le interpretazioni di Eldredge e Tattersall. Probabilmente il “corallo” di darwiniana memoria potrebbe mettere tutti d’accordo. Tuttavia quel che conta è la tensione comune verso un ripensamento profondo delle nostre radici e del nostro posto all’interno del mondo vivente.

In questo quadro è entrata in crisi anche la nostra parentela con l’antenato per eccellenza, l’uomo di Neanderthal. L’uomo moderno oltre a non derivare dalle scimmie né dallo scimpanzé, non deriva nemmeno dall’uomo di Neanderthal! Studi molecolari, in accordo col dato paleoantropologico, sembrano aver messo la parola fine a più di un secolo di dibattiti. La nostra specie si è formata in Africa intorno ai 200.000 anni fa, probabilmente da una piccola popolazione isolata. A quei tempi l’Homo neanderthalensis (e non dunque l’Homo sapiens neanderthalensis) già occupava un’Europa stretta nella morsa del clima glaciale. Per una buona metà della nostra storia noi Homo sapiens (e non l’Homo sapiens sapiens, come vuole una certa vulgata rimasta indietro di circa quindici anni), ci siamo staticamente riprodotti nel circoscritto luogo natio, lasciando tracce di un comportamento cognitivo e tecnologico più o meno equivalente a quello dei neandertaliani coevi. Successivamente e in maniera improvvisa è avvenuto “il grande balzo in avanti”, come è stato ironicamente battezzato. Senza l’avvento di cambiamenti di rilievo sul piano morfologico, sono comparsi i sapienti propriamente detti, ancora di marca africana, ma dotati della così detta “cultura simbolica”. Con questo equipaggiamento “noi” (quasi certamente scuri di carnagione) siamo arrivati in Medio Oriente e in Europa e abbiamo trovato “loro”,i neandertaliani (quasi certamente chiari), con i quali abbiamo convissuto in alcune zone per decine di migliaia di anni; tuttavia loro si sono estinti, mentre noi ci siamo successivamente diffusi in tutto il globo: struggle for life & survival of the fittest? Ci piace pensarlo ma non ne abbiamo uno straccio di prova.

Alla luce di tale ripensamento generale, in una delle sessioni più corpose del convegno, si è discusso su come adeguare le strutture museali e le esposizioni sul tema in oggetto. In sala, fra progetti e bilanci, si sono confrontate le maggiori esperienze nazionali di gestione di spazi espositivi interamente o parzialmente dedicati all’evoluzione umana. Vale la pena menzionare il progetto messo in cantiere della struttura ospitante, La storia naturale dell’Uomo, del Museo di Storia Naturale di Firenze, sia per l’impianto fortemente innovativo che per l’aderenza all’impostazione sin qui delineata. Di particolare rilievo è inoltre sembrata l’esperienza con i non-vedenti fatta dal Centro Studi sul Quaternario e, sulla stessa linea, il percorso tattile organizzato dall’Università di Siena Vietato non toccare: due modi per avvicinare anche i non-vedenti alla nostra storia biologica, nonché all’esperienza espositiva in generale. Sempre sul versante mostre, un appuntamento importante è al Palazzo delle Esposizioni a Roma dal 12 febbraio al 3 maggio del prossimo anno con Darwin 1809–2009: si tratta della rielaborazione italiana, curata dal già citato Pievani, dell’omonima mostra newyorkese firmata Ian Tattersall.

Il convegno si è poi soffermato su aspetti riguardanti la didattica nelle scuole. Il quadro che ne è emerso è quello di un paese in cui all’evoluzione umana viene dedicato uno spazio esiguo nel capitolo iniziale del manuale di storia, ove per di più si trovano molto spesso nozioni datate e imprecise. Inoltre nella ricca tavola rotonda di chiusura, dedicata al rapporto con i mezzi di comunicazione, è stato affrontato fra gli altri il tema della così detta “spettacolarizzazione della scienza”: in effetti la distorsione spesso operata dai media origina una divergenza profonda tra i risultati scientifici ottenuti in laboratorio e l’idea che di essi si crea l’opinione pubblica.

Tuttavia c’è da sottolineare che chi opera nel settore della ricerca scientifica spesso tenda a considerare tutto ciò che ruota intorno alla ricerca, e cioè la sua valenza pubblica, come una perturbazione estranea al lineare cammino verso la verità. Se è vero che quando un giornalista scrive che è stato scoperto il “gene dello stupro” sta facendo male il suo mestiere (o più propriamente sta facendo politica), è altrettanto vero che quel giornalista semplicemente estremizza e diffonde un’idea che muove grossa parte della biologia e della medicina contemporanee, secondo la quale l’individuo ha scritte dentro di sé le proprie tendenze e le proprie patologie; solo in seconda battuta compare “l’ambiente” nel quale esso si è sviluppato. Questa serie di presupposti (si possono isolare individui e ambienti prima della relazione che li accomuna e il primo termine ha una priorità sul secondo), rientrano all’interno di ciò che un umanista chiamerebbe Zeitgeist e dal quale la scienza sbaglia a sentirsi immune. La pratica sociale “scienza” è infatti un fenomeno squisitamente storico che di volta in volta affina, cambia, svuota concetti e concezioni a seconda dei contesti che la animano, la orientano e la nutrono. A tal proposito il concetto di “razza” e la sua storia, tema affrontato in uno degli interventi d’apertura del convegno da Gagliasso, forniscono un ottimo esempio.

Nell’immagine dalla quale siamo partiti (Figura 1) e che sta sui manuali adottati da tutte le scuole primarie, la scala che porta dalla bestia all’uomo civile è perfettamente rispecchiata anche dal colore della pelle. Man mano che si allontana dalla scimmia, l’uomo diventa bianco (e biondo). Sottesa a questa rappresentazione c’è una genuina metafisica, cioè l’idea secondo cui “l’elevarsi dell’uomo al di sopra della natura” è un processo che si compie con l’affrancamento dei popoli “civili” (bianchi) dallo stato “selvaggio” (neri). Ora, se ci si attiene all’evidenza, fra le tante sacrosante incertezze dell’antropologia contemporanea un punto fermo sembra proprio esserci: le razze, infatti, non esistono. Possiamo tranquillamente mettere i negri, i caucasici, i gialli e i rossi nel cassetto “mitologia scientifica”, insieme con il già citato uomo-scimmia.

- Evoluzione e ideologia

Un buon osservatore inizierà col notare che per quanto riguarda i caratteri visibili (se ne possono scegliere a piacere e se ne sono scelti tanti) la differenza fra popolazioni è generalmente continua e non discreta. Questo piccolo problema ha fatto lievitare nel corso dei secoli il numero delle razze da quattro o cinque, a più di duecento. Poi nel 1974 Richard Lewontin ha dimostrato che di tutta la variabilità genetica fra popolazioni diverse, l’85% si registra all’interno delle stesse[1]. Per dirla con Barbujani, «se poniamo a 100 la differenza genetica fra uno di noi italiani e la persona che gli assomiglia di meno al mondo, un eschimese o un maasai o un maori (fate voi), la differenza fra noi e il nostro vicino di casa (sempre che non sia nostra sorella, nel qual caso è ovvio che le cose cambiano) non sarebbe 20 o 30, come molti pensano, ma 85»[2]. Anche volendosi appellare a quel 15% più specifico non c’è modo (e si è provato in tutti i modi) di farne una tassonomia. Il messaggio da portare a casa è dunque che la parola “razza”, nel senso di una caratteristica oggettiva della persona, è un concetto che non ha attualmente alcun fondamento scientifico.

Fino a circa 90.000 anni fa l’Homo sapiens aveva una presenza esigua sul pianeta. La sua diffusione globale, considerando i tempi biologici, è stata molto rapida; né si sono avuti periodi di successivo prolungato isolamento fra popolazioni. Queste due condizioni hanno impedito il formarsi di varianti geografiche nitidamente definibili. La storia che abbiamo alle spalle, compresa quella non scritta, racconta di invasioni, migrazioni, dominazioni, meticciamenti: da un punto di vista biologico il passato ci lascia un flusso genico senza soluzione di continuità.

Tuttavia il paradosso risiede nel fatto che proprio quei fenomeni che hanno impedito nella nostra specie il formarsi di una vera e propria razza, hanno invece prodotto l’esigenza di mettere etichette. Sono infatti gli incontri, spesso conflittuali, fra popolazioni diverse che esigono la definizione dell’alterità con cui si viene in contatto. Lo stesso concetto di razza nella cultura occidentale è un portato del colonialismo e della tratta degli schiavi, nonché delle discriminazioni tra gruppi dominanti/dominati conviventi su uno stesso territorio. Ad esempio al fine di legittimare ideologicamente e giuridicamente lo stato di schiavitù delle popolazioni africane, li si è chiamati tutti indistintamente “negri” e tanta parte della scienza per più di un secolo si è impegnata a definirne la categoria. Neanche l’avvento della genetica ha evitato il diffondersi di quelli che Gagliasso ha ricordato come le due facce del biologismo applicate al concetto di razza: il razzialismo e il razzismo, forme di discriminazione basate su un certo modo di intendere la biologia evoluzionistica[3].

Il punto sta qui nel comprendere come questi non siano banali errori della scienza o un brutto passato che possa essere nascosto sotto il tappeto. Ci sono metodi corretti o scorretti di portare avanti una ricerca, ma non esistono ricerche neutrali di contro ad altre “ideologiche”, come spesso si sente dire. Sarebbe tremendamente ingenuo pensare che tutti gli studiosi che per due secoli hanno parlato di “razza” fossero accecati “dall’ideologia”. Una malafede così estesa non sarebbe plausibile. Semplicemente essi operavano all’interno di un contesto. In questo senso un concetto come quello di razza mostra in che modo una concezione naturalistica applicata alla stessa storia umana giunga ad una corretta storicizzazione delle categorie con le quali lavorano le scienze naturali (esempio: contatto fra popolazioni durante la tratta degli schiavi e relativo portato culturale). Se vero, come ha ricordato anche Cecchi-Moggi, che la scienza e con essa l’antropologia deve sempre muovere dall’evidenza, è altrettanto vero che lo sguardo che si rivolge a quell’evidenza non è neutro, mai.

- Verso un ripensamento dell’antropologia

Quanto affermato ha il suo valore per chi voglia raggiungere uno sguardo sinottico, capace di superare la classica frattura che intercorre fra i due campi del sapere. Non è un caso che tale frattura trovi il suo cardine proprio in campo antropologico. Infatti un’antropologia generale non sarebbe né una scienza dell’uomo (in senso culturale o culturalista), né tuttavia una mera scienza naturale (un’antropologia fisica in qualsiasi senso la si voglia declinare), quanto piuttosto un’indagine del rapporto sussistente tra i due campi. Se per un verso, muovendo dall’evidenza si deve ammettere non solo che le condizioni materiali (fisiologiche, ambientali ecc.) hanno un’influenza diretta sulla produzione di forme psichiche, culturali ecc., ma che i due termini di questo rapporto sono due solo in virtù dell’astrazione da noi operata su un unico processo in oggetto, per l’altro la scienza stessa, cioè il nostro modo di astrarre quel primo rapporto, non può sfuggire alla regola che vuole adoperare. Anche la scienza difatti è un prodotto del processo materiale che analizza, e in questo senso il banco di prova della sua “verità” non è l’oggetto di cui si occupa (la natura), ma la storia cui appartiene.

Proprio per questo uno sguardo sinottico non è qualcosa che possa essere costruito a tavolino, indifferentemente dalle tecniche che si utilizzano. Esso richiede, per così dire, che ci si sporchino le mani. È necessario guardarsi intorno, saper contestualizzare, riuscire a comprendere che i nostri modi di vita e gli oggetti della nostra ricerca possono essere separati solo a patto di operare un’astrazione.

Al convegno Michele Luzzatto, responsabile della saggistica scientifica Einaudi, parlando della situazione dell’antropologia nell’editoria italiana, ha messo in rilievo questi dati: il 5% della popolazione è analfabeta; un altro 33% è di fatto semi-analfabeta, cioè incapace di leggere o scrivere un periodo complesso; di quelli che restano, solo un’esigua minoranza legge più di due o tre libri all’anno e si tratta soprattutto di romanzi; solo l’8% dei libri acquistati da quel manipolo che si interessa di saggistica tratta soggetti relativi alle scienze naturali. Sul totale le percentuali riservate all’antropologia sono praticamente irrilevanti. Qualcuno ha commentato che Luzzatto sembrava fare “uno zoom sulla sala” e in effetti a conti fatti il bacino d’utenza dei libri dedicati all’antropologia nel nostro paese ha più o meno il corpo degli addetti ai lavori.

Cifre che mostrano un generale impoverimento culturale e materiale, nonché il completo isolamento di chi nelle accademie cerca di produrre cultura; una chiusura al mondo esterno che inevitabilmente è anche teorica. Mentre l’antropologia resta irretita in vecchie divisioni accademiche, con comunità di specialisti che danno talvolta l’impressione di “parlarsi addosso”, “là fuori” – un’espressione fortunatamente spesso risuonata al convegno – processi storico-politici si intrecciano indissolubilmente e con forte evidenza ad elementi ecologici o in generale biologici: effetti esponenziali dell’impatto antropico, progressivo depauperamento delle risorse essenziali al mantenimento di un elementare ordine sociale, migrazioni di intere popolazioni umane, fenomeni di massivo inurbamento, processi di radicale ridefinizione del tessuto metropolitano, questione energetica, fragili equilibri geopolitici. Sono ormai gli stessi fatti che abbiamo davanti gli occhi ad indicare l’impossibilità di distinguere lo studio dei processi storico-politici senza definire il posto occupato dalla nostra specie nella catena generale del vivente e viceversa.

È impossibile continuare a chiedersi che cosa sia “l’uomo” e quale sia il suo “posto nella natura” ignorando tali eventi, che sono con ogni probabilità fra i più imponenti che abbiano mai interessato la nostra specie (e non solo). Ma né l’economia politica, né l’antropologia in ogni sua veste sembrano avere attualmente un bagaglio teorico in grado di affrontare il compito. Sarebbe questa la sfida per una nuova antropologia che sappia coniugare passato e presente, storia e natura: un’antropologia completa proprio perché conscia della sua posizione parziale, concepita sulle difficili sfide che l’intera specie ha davanti.

[1] R. Lewontin, The genetic basis of evolutionary change, Columbia U.P., New York 1974.

[2] G. Barbujani, L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana, Bompiani, Milano 2007, pag. 86-87.

[3] La parola “rom” (associata all’eufemistico “etnia”) è recentemente entrata nel dibattito pubblico del nostro paese e potrebbe essere un fulgido esempio di quanto mostrato sin qui. Nei così detti “campi rom” convivono gruppi molto diversi di persone che in comune fra loro non hanno nulla se non il fatto di essere in balia dei flussi dell’attuale mercato della forza lavoro. Vengono in mente le Hooverville della grande depressione amecana, magistralmente descritte da John Steinbeck in Furore. A questo proposito mi sembra importante riportare la segnalazione con la quale Gagliasso ha terminato il suo intervento. A San Rossore il 10 luglio del 2008, settant’anni dopo il Manifesto della razza redatto e avallato dagli accademici di regime, intellettuali e scienziati d’oggi hanno presentato il Manifesto degli scienziati antifascisti, pubblicandolo, per raccogliere le firme di quanti altri vi si possono riconoscere, sul sito

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/minisiti/sanrossore/manifesto.