Autore

Indice

- Una teoria mainstream

- Scimmie che si trasformano, sopraffazione ed evoluzioni senza causa

- Miti di ieri, miti di oggi

- Tra complessità e divulgazione: la perdita differenziale d’informazione

S&F_n. 10_2013

Abstract

Why the idea of Darwin apparently suffers a lot of interpretative problems? Why the reception of the evolutionary theory is characterized by biases, misunderstandings and exploitations? Why the “false myths” about evolution seem to remain unchanged over decades? Why are they still rooted in our common sense? In this short article I have tried to analyze and describe the differential leak of information between Darwin and his audience, emphasizing the scientific, epistemological, historical, cultural and comunicative issues about the debate over evolutionary theory. At the origin of this leak an ahistorical complexity has been detected. Darwin’s idea, in fact, shows some anti-intuitive theoretic-argumentative characteristics. Along with this, the evolutionary theory determines a clear impact full of philosophical, moral, politic, religious and social implications. These “links” make the idea of Darwin something more than just a “scientific theory”. It is an unique case study, whereas its comunicative filtration, because of the several “epiphenomenal baggage”, becomes more problematic than ever.

- Una teoria mainstream

Se sulla barra degli indirizzi del più popolare motore di ricerca informatico al mondo, Google, digitiamo il termine “evoluzione” e selezioniamo la voce “immagini”, la quasi totalità dei risultati riporterà in modo pressoché univoco la stessa rappresentazione: una sequenza lineare di ominidi. A giudicare dal pageracking, l’algoritmo che indicizza le pagine in base alla loro quantità di collegamenti sul web, tale immagine risulterebbe essere quella più comunemente citata quando si parla di processi evolutivi, dunque quella dotata di maggiore impatto sociale.

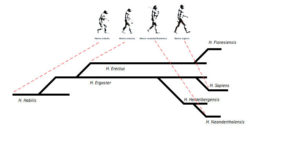

Tra versioni classiche e reinterpretazioni, la successione di ominidi si conferma quale simbolizzazione egemone dell’evoluzione biologica umana nell’immaginario collettivo. Nondimeno, con il suo carico latente di progressionismo lineare, essa è quanto di più distante dal concetto di discendenza comune formulato nel 1859 da Charles Darwin, principio che trova la sua più fedele rappresentazione nella metafora del corallo della vita, introdotta dal naturalista inglese nel 1837 nel suo ormai famosissimo taccuino “B”. Paradosso? Assolutamente no. Solo uno dei tanti “miti” legati all’idea del naturalista di Shrewsbury, l’artefice di una delle più profonde e incisive rivoluzioni della cultura occidentale. Un fenomeno scientifico, filosofico e sociale capace di sconquassare archetipi di pensiero millenari, tanto rilevante da fungere ancora oggi quale mattone fondamentale per il nostro sistema culturale, generando quella che qualcuno non ha esitato a definire “darwinian industry”. Un’idea ormai “mainstream”, potremmo azzardare, ma che, paradossalmente, ben pochi sembrano saper cogliere nella sua effettiva complessità. La ricezione della teoria evoluzionistica darwiniana appare infatti connotata da una densa quantità di bias e approssimazioni endemiche. Dalla discendenza dalle scimmie all’idea di progresso evolutivo, dalla “legge del più forte” all’evoluzione “senza causa”: locuzioni equivoche ed estremamente diffuse la cui storia non può non farci riflettere sulla natura epistemologica della theory.

- Scimmie che si trasformano, sopraffazione ed evoluzioni senza causa

L’idea di uno sviluppo a partire dalle scimmie antropomorfe attuali si candida sicuramente tra i più profondi e arcaici fraintendimenti del meccanismo evolutivo. Non a caso la punta di diamante dell’aneddotica darwiniana ci racconta del celebre arcivescovo di Oxford Samuel Wilberforce (1805-1873) e del suo tentativo di ridicolizzare Thomas Huxley (1825-1895) chiedendogli se fosse discendente dalla scimmia da parte di nonno o di nonna. In realtà, secondo l’effettiva logica filetico evoluzionistica l’uomo non detiene alcun legame diretto con le scimmie contemporanee, bensì un antenato comune. Entrambe i gruppi condividono lo stesso clade, ovvero, da un certo momento in poi della storia biologica (circa trenta milioni di anni fa), le pressioni selettive hanno generato una divergenza fondamentale tra primati (da cui scimpanzé, gorilla e uomini) e scimmie. Solo successivamente (sei milioni di anni fa) si è verificata l’effettiva separazione tra la linea evolutiva dell’uomo e quella dello scimpanzé. «L’uomo» a ben vedere «ha degli antenati comuni con gli scimpanzé e, ancora prima, con il gruppo che in seguito ha dato origine alle scimmie, ma è totalmente errato affermare che gli uomini discendono dalle scimmie, e la teoria dell’evoluzione non lo ha mai sostenuto»[1]. Entrambi i taxa, dunque, sono punte vive del corallo della vita, proprio come ipotizzato da Darwin nello schizzo, datato 21 aprile 1868, raffigurante il rapporto fra uomo e altri primati. Leggere tali estremità come step filetici tendenti all’uomo rappresenta un tipico fraintendimento della logica relazionale esistente tra le ramificazioni, errore spesso alimentato dalla controversa tradizione iconografica da cui siamo partiti, ovvero la successione lineare di ominidi, rappresentazione usata da Thomas Huxley nel 1863 come frontespizio del suo Man’s Place in Nature. In quel caso, l’obiettivo didascalico del “mastino di Darwin” era chiaro: rappresentare il rapporto tra uomo e scimmie antropomorfe al fine di documentarne i tratti omologhi. L’effetto collaterale, però, fu del tutto inconsueto, finendo di fatto col veicolare un senso di linearità della discendenza tra taxa contemporanei o, in altri casi, con l’ispirare l’idea ancora più diffusa della progressione di ominidi (dall’Australopiteco all’Homo Sapiens), l’icona dell’immaginario collettivo quando si parla di evoluzione umana. Fenomeni di questo genere favoriscono ampi fraintendimenti, come nel caso dei Neanderthal e dei Sapiens, spesso allineati come se i secondi fossero emersi dai primi. In realtà Homo neanderthalensis e Homo sapiens, clade derivato dall’Homo eargaster, coesistettero per circa 15000 anni, generando, peraltro, grazie alla migrazione dei sapiens dall’Africa al nord, alcuni incroci cui gli antropologi fanno risalire un certo flusso genico, indice di una non totale sterilità fra i due taxa[2].

L’evoluzione, dunque, non è né discendenza dalle scimmie, né sviluppo migliorativo attraverso un percorso lineare. Molto spesso nell’ingranaggio della ricezione e della diffusione della teoria di Darwin si sono verificati forti slittamenti semantici: «Un gioco sofisticato di rimandi metaforici (…) che hanno trascinato la sua teoria, o meglio i termini della sua teoria, in un pantano di equivoci»[3]. Fenomeno, questo, altresì riscontrabile nella travisata idea di sopravvivenza del “più forte”. Darwin stesso, seccato da certa vulgata che andava diffondendosi nell’opinione pubblica vittoriana, manifestò più volte il suo dissenso, come nella lettera indirizzata al noto geologo Charles Lyell il 4 maggio del 1860: «In un giornale di Manchester mi sono ritrovato bellamente preso in giro: si diceva che avrei dimostrato che il diritto è del più forte (Might is right), che Napoleone (III) ha ragione e ha ragione ogni commerciante imbroglione»[4]. Una stizza comprensibile proprio perché, parlare di “sopravvivenza del più forte” equivale a fraintendere ciò su cui agisce la selezione naturale. Secondo Darwin, infatti, non esistono attributi universalmente adatti o generalmente più selezionabili di altri: l’unico criterio è quello di una funzionalità contestuale. L’oggetto della selezione non è la forza, né un qualunque altro attributo specifico. Ciò su cui agisce concretamente il setaccio darwiniano sono in realtà quei caratteri contestualmente utili emersi da variazioni casuali, materia grezza del processo evolutivo.

Snodo teorico non da poco quel “casuale”, specie se contestualizzato nel bel mezzo del determinismo positivistico vittoriano. Già a partire dagli anni Sessanta del Diciannovesimo secolo, infatti, su tale attributo si concentrarono numerose critiche, molte delle quali alla stregua delle interpretazioni finalistiche della natura tipiche delle visioni teologico naturali. A tale frizione interpretativa corrisposero innumerevoli condanne, il più delle volte fondate sul classico argomento degli organi complessi. Su tutte, il topos della critica antidarwiniana: “Com’è possibile che strutture perfette come l’occhio possano essere il risultato di un’evoluzione senza causa?”. Interrogativi come questo indicano un atteggiamento caratteristico, tale per cui «La complessità e l’ordine della natura, evidenti anche a un rapido sguardo, sembrano confermare l’ipotesi di un disegno prestabilito: un organismo» sembrerebbe dunque «una struttura troppo complicata per nascere dal caso o da un processo casuale»[5]. Il punto è che l’uso del termine “casualità” nel sistema teorico darwiniano è ascrivibile alla negazione dell’idea che le variazioni possano essere direttamente (e necessariamente) adattative rispetto all’ambiente. Ciò è molto diverso dal dire che l’evoluzione darwiniana sia basata su fenomeni “senza causa”.

- Miti di ieri, miti di oggi

Il ricco repertorio degli errori esaminati ha una storia molto lunga alle spalle. Sin dai primi anni dopo la pubblicazione di On the Origin of the Species (1859), l’azione critica messa in atto da certa stampa vittoriana si fece spesso promotrice di una vasta gamma di rappresentazioni più o meno tendenziose della teoria evoluzionistica. Molti fra i più prestigiosi rotocalchi inglesi non esitarono a coprire l’evoluzionismo darwiniano di ridicolo, divulgando interpretazioni capziose del meccanismo formulato dal naturalista inglese. Così, ad esempio, lo Spectator, caricaturizzando un celebre passaggio estratto dalla prima edizione dell’Origin, recensiva l’opera darwiniana:

Darwin seems to believe that a white bear, by being confined to the slaps flooting in the Polar basin might be turned into a whale; that a lemur might easily be turned into a bat, that a three-toed tapir might be the grandfather of a horse[6].

Una lettura fortemente trasformista e lineare del meccanismo evolutivo, cui va aggiunta l’azione critica di tutti quegli autori pronti a demolire il darwinismo su base morale. Nel 1889 il medico ungherese Max Nordau (1849 - 1923), pseudonimo di Max Simon Südfeld, avrebbe scritto:

La massima autorità di tutti i difensori della guerra è Darwin. Da quando fu enunciata la teoria dell’evoluzione, costoro possono addobbare la loro barbarie congenita col nome di Darwin e sbandierare gli istinti sanguinari che hanno nel profondo del cuore come l’ultima parola della scienza[7].

Non troppo diverso l’attacco mosso dal sociologo inglese Benjamin Kidd (1858 - 1916) in The Science of Power (1918, postumo), secondo cui il darwinismo consisterebbe in una «dottrina della forza» in cui «il cuore pagano dell’Occidente torna a cantare con gioia atavica» giustificando di fatto sfruttamento industriale e guerra[8]. Spesso, però, a rendere lo scenario ricettivo ancora più controverso furono gli stessi sostenitori di Darwin. È il caso di Thomas Huxley e della sua accezione gladiatoria della lotta per l’esistenza:

La pratica di ciò che è meglio dal punto di vista etico indica una linea di condotta contraria sotto tutti gli aspetti a quella che conduce alla vittoria nella lotta cosmica per l’esistenza. Tale pratica esige l’autolimitazione anziché la spietata affermazione di sé. Essa rifiuta la teoria gladiatoria dell’esistenza, il processo cosmico non ha nessun rapporto con gli obiettivi morali[9].

Casi di questo genere delineano plausibilmente una sostanziale ricorrenza dei miti nei 150 anni di ricezione e divulgazione della teoria evoluzionistica. Nonostante quello attuale sia un contesto decisamente più secolarizzato e alfabetizzato scientificamente rispetto alla Londra vittoriana, i medesimi nodi della theory sembrano soffrire ancora oggi gli stessi fraintendimenti. Lo dimostra il pageracking di Google, come anche il confronto con le accezioni generalmente associate ai termini chiave della teoria evoluzionistica. Se ci si chiede, ad esempio, quali siano a oggi le definizioni di “evoluzione biologica” e di “selezione naturale” desumibili dalle informazioni didascaliche di comuni dizionari ed enciclopedie, i risultati possono essere questi:

Evoluzione (biologia): Graduale perfezionamento delle specie animali e vegetali, dalle forme più semplici a quelle più complesse[10].

Oppure:

In biologia, la s. naturale, secondo Darwin, è un processo che tende all’evoluzione miglioratrice di ogni specie mediante l’eliminazione degli individui meno adatti e favorendo i più adatti a un certo tipo di ambiente di vita[11].

E ancora:

- Naturale, in biologia, teoria darwiniana secondo cui gli animali più forti o più adatti all’ambiente hanno la meglio sugli altri nella lotta per la sopravvivenza[12].

Dal “graduale perfezionamento” alla “evoluzione miglioratrice”, passando per la sopravvivenza dei più forti: gli slittamenti semantici provocati da certe scelte terminologiche continuano ad ampliare la casistica degli equivoci.

Situazioni di fraintendimento terminologico o, più semplicemente, di scarsa alfabetizzazione sui principi generali della teoria darwiniana, risultano fortemente riscontrabili anche attraverso semplici censimenti. In un campione di 70 studenti universitari registrato nel febbraio 2013 nell’Ateneo di Roma “Tor Vergata” durante la prima lezione del corso di “Storia del pensiero scientifico”, i risultati emersi in relazione a domande elementari sul concetto di evoluzione biologica hanno delineato un quadro particolarmente sintomatico. Alle domande: “Che cosa significa il termine ‘evoluzione’?” e “Conosci sinonimi di questo termine?”, l’80% degli studenti ha risposto riferendosi a concetti quali “progresso”, “miglioramento” e “avanzamento”. Scenario ben più composito di fronte al quesito: “Qual è il meccanismo che, secondo Darwin, sta alla base dell’origine delle specie?”. Posto l’alto livello di astensione (18,57%), il 30% dei ragazzi ha risposto alludendo a un vago “adattamento all’ambiente” di stampo lamarckiano, basato, cioè, sul ruolo attivo dei viventi rispetto alle condizioni imposte dall’ambiente. Il 22,85% ha invece menzionato la nozione di “selezione naturale” senza offrire alcuna spiegazione sul suo funzionamento mentre, con il 14,28%, a confermarsi è stata l’idea di un’evoluzione biologica fondata sulla legge del più forte. Dati come questi palesano un evidente gap conoscitivo. Su settanta studenti universitari, nessuno ha offerto rappresentazione tecnicamente corretta del processo evolutivo formulato da Darwin. Al di là degli studi superiori, dell’anno di immatricolazione e del corso di laurea, la teoria dell’evoluzione sembra confermarsi anche in questo caso quale oggetto misconosciuto, ridimensionato entro nozioni scolastiche semplicistiche e, almeno da quanto appena visto, ricche di incertezze.

In quest’ottica non sono da meno neanche alcuni episodi controversi di comunicazione giornalistica. In una riflessione dai toni Huxleyani sulla compatibilità fra etica perseguibile e etica desumibile dal mondo naturale, l’American Spectator riportava nel febbraio 2012 quanto segue:

How can we entertain the liberal hope for equality between the sexes, for universal human rights, for a global community without wars, when we reflect on the harsh conditions in which our species is said to have evolved, and for the need, in those conditions, for belligerence, relations of domination, and an innate division of labor between woman and man?[13].

Quattro anni prima, sulla medesima testata, lo storico Richard Weikart sottolineava come «La svalutazione della vita umana praticata dai nazisti derivava dall’ideologia darwiniana»[14]. Situazione non meno problematica quella del nostro paese. Nell’aprile del 2008, ad esempio, il Tg2 mandava in onda un servizio di pochi minuti dedicato a Il Dio di Michelangelo e la barba di Darwin, volume di critica antidarwiniana della sociologa Rosa Alberoni. Al di là delle discutibili posizioni espresse dagli intervistati (tra i quali il cardinale Renato Martino con la sua provocatoria battuta dagli echi Wilberforciani all’indirizzo della giornalista: «Ma lei si sente discendente da un uno scimpanzé?»), il servizio si esauriva senza aperture al contradditorio, senza rettifiche su contenuti palesemente errati dati per scontati. Ancora il 4 giugno 2011 Repubblica.it, occupandosi di meduse, definiva i policheti «forme più evolute degli» scifozoi[15], fraintendendo totalmente gli alberi filogenetici diffusi dall’osservatorio di Jellywatch. Sorte analoga per i ritrovamenti di Malacapa nel 2010[16] e per il caso del Darwinius masillae “Ida”[17], etichettati rispettivamente da Repubblica.it e da Il Sole 24ore «Anelli mancanti tra l’uomo e la scimmia». Sempre Repubblica, in occasione dell’ultimo Darwin Day, descriveva il naturalista inglese quale «Scopritore della nostra discendenza dalle scimmie»[18].

Tanti, piccoli casi che, se da un lato testimoniano livelli di approssimazione tipici dei non addetti ai lavori, dall’altro segnalano una comprensione quantomeno problematica della theory.

- Tra complessità e divulgazione: la perdita differenziale d’informazione

Perché i “falsi miti” sembrano essersi mantenuti nel tempo? Perché la teoria evoluzionistica genera un range così ampio di errori e posizioni idiosincratiche? Per offrire una risposta ai nostri quesiti possiamo plausibilmente individuare un nucleo problematico “invariante” nell’idea di Darwin, in cui possiamo distinguere due fattori: controintuitività ed eterogeneità. La teoria darwiniana, come molte altre teorie scientifiche, appare anzitutto connotata da strutture logico-argomentative sensibilmente lontane dal nostro senso comune e dai nostri meccanismi cognitivi. Essa, infatti, si discosta dalle interpretazioni “autoriali” e finalistiche della realtà radicate nella promiscuità teleologica[19] del pensiero intuitivo.

È proprio il nostro essere biologicamente aristotelici che ci rende difficile accettare molte nozioni e molte teorie scientifiche, in particolare la teoria dell’evoluzione delle specie[20].

Confondendo cause formali con cause finali[21], attribuendo autorialità, stati mentali e “direzione” al mondo che ci circonda determiniamo un ampio margine di errore nel nostro approccio alla spiegazione darwiniana, cosa peraltro ampiamente riscontrabile nell’interpretazione “lamarckiana” palesatasi nelle risposte degli studenti di Tor Vergata. Alla domanda “Qual è il meccanismo che, secondo Darwin, sta alla base dell’origine delle specie?”, ha infatti prevalso il ruolo attivo dell’organismo in quanto immagine ben più intuitiva del processo evolutivo.

Le idee di Charles Darwin, però, sono complesse anche in un altro senso. Mettendo in discussione l’uomo e il vivente, esse toccano la sensibilità culturale in modo profondo, finendo a volte col generare rifiuto ideologico e ostracismo. Ai fatti, dunque, natura controintuitiva e impatto eterogeneo concorrono generando un substrato di complessità costante, plausibilmente “astorica”, tale per cui anche il semplice “comunicare Darwin” risulta operazione difficile, capace di generare approssimazione, distorsione semantica o strumentalizzazione, e cioè una perdita differenziale d’informazione tra il naturalista inglese e il suo pubblico. Quello di oggi come quello di ieri.

[1] C. Mcpherson, C. Sullivan, I falsi miti dell’evoluzione. Top ten degli errori più comuni (2008), tr. it. Edizioni Dedalo, Bari 2008, p. 101.

[2] Cfr. G. Biondi, O. Rickards, Il codice Darwin, Codice edizioni, Torino 2005.

[3] B. Continenza, Darwin. Una vita per un’idea, la teoria dell’evoluzione, Le Scienze, Milano 2013, p. 12.

[4] L’articolo cui Darwin si riferiva era comparso sul Manchester Guardian sotto il titolo National and Individual Rapacity Vindicatedby the Laws of Nature.

[5] C. McPherson, C. Sullivan, op. cit., p. 72.

[6] «Spectator», 1860; cit. in ibid.

[7] Cit. in A. La Vergata, Colpa di Darwin? Razzismo, eugenetica, guerra e altri mali, Utet Università, Novara 2009, p. 185.

[8] Cfr. S. J. Gould, cit. in. ibid.

[9] T. H. Huxley, Evoluzione ed etica (1893), a cura di A. La Vergata, Bollati Bolinghieri, 1995, pp. 51-53.

[10] www.dizionarioitaliano.it.

[11] Compact – Enciclopedia generale, De Agostini, Milano 1990, p. 1292.

[12] www.dizionari.corriere.it.

[13] R. Scruton, Facing Up to Darwin, in «American Spectator», 29 febbraio 2012.

[14] Ibid., 16 aprile 2008; cit. in A. La Vergata, op. cit., p. 92.

[15] I. Pasqualino, Le meduse in slowmotion: meraviglie dei mari, in «Repubblica.it», 4 giugno 2011.

[16] Trovato l’anello mancante tra la scimmia e l’uomo, in «Repubblica.it», 4 aprile 2010.

[17] Ecco Ida, l’anello mancante tra uomo e scimmia, in «Il Sole 24ore», 20 maggio 2009.

[18] A. Briganti, Evoluzione di un amore, in «Repubblica.it», 12 febbraio 2013.

[19] Cfr. D. Kelemen, Are the Children “Intuitive Theists”, in «American Psyochological Society», 15, 5, 2004, pp. 295 – 301.

[20] V. Girotto, T. Pievani, G. Vallortigara, Nati per credere, Codice Edizioni, Torino 2008, p. 40.

[21] Cfr. ibid.