Autore

Indice

- Praeparatio mortis

- La danza dell’invisibile

- Persa è la madre. Persa è primavera

- Nata da donna

- La fine

- Infine

S&F_n. 09_2013

Abstract

“The scene of the woman who is the clarity of death. The theatre of the maid who is the mistery of life”: this is the axis the article focuses on. Through the analysis of two dance performances – Praeparatio mortis by Jan Fabris and Kore by Virgilio Sieni – the article examines the nature of knowledge conceived as ideal vision of the truth. The reflection on life and death’s dance allows to criticize this approach, clarifying the limits of an epistemology that sclerotizes the philosophy as knowledge that is astonished before the truth. These are the limits of the science that derive from this epistemological tradition. The exemplar condition to know the being as the existence of the simply existent (Schelling) is the experience of the childbirth and maternity. Finally the article criticizes the scientific model that exalts every kind of artificial fecundation believed as the perfect opportunity to fulfill completely women’s freedom and her dignity.

-

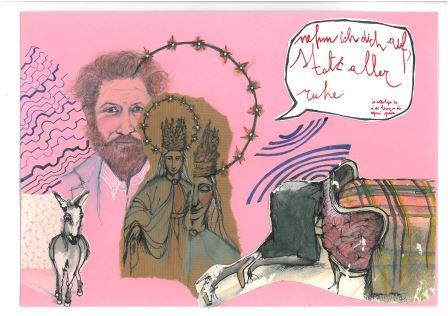

Praeparatio mortis

Jan Fabre presenta Praeparatio mortis[1].

Virgilio Sieni mette in scena Kore[2].

La scena della donna che è chiarezza della morte.

Il teatro della ragazza che è mistero della vita.

Ho guardato la danza che muove dalla tomba e conduce all’esistenza, avendo di fronte il movimento che disegna il labirinto tra la vita e la morte. È il teatro di Jan Fabre.

È buio. Ma suona la musica. È un organo. Che vuole essere sepolcrale. Dodecafonica fatica del suono. Passano i minuti e si illumina una composizione di mille fiori. Il lume fioco che lascia scorgere appena i colori. Ed ecco una mano. Vieni fuori da questa cima di petali. Illuminata come fosse luce essa stessa. Fissa, dai fiori verso l’alto, verso il buio.

La luce si sparge. La scena è un sepolcro coperto di fiori e intorno a terra altri fiori ancora. Solo fiori. La mano continua ad agitarsi. Un movimento ondoso che dalla mano ha inizio. Lentezza che può essere solo di un corpo sepolto.

Così cadono i fiori dalla tomba, tutti. Tranne quelli che le rimangono attaccati ai bordi, come linea di chiavistello.

Ecco la morta. Ecco la sepolta. Una morta che non è nuda. I seni sono coperti. Coperto è il pube. Nascosta è la donna. Coperta.

Ecco la morta.

Si inarca, nervosamente. E cade dalla tomba. Cade a terra, tra i fiori. Si rannicchia per abbracciarli. Fino a quando si alza in piedi.

La morta è in piedi.

E le sue braccia accarezzano l’aria, delicate. Così il suo corpo, onda dei fiori caduti.

Ma in un attimo eccola la morta agitarsi, agonizzare quasi. Cade, scatta in piedi, è presa da fremiti e singulti. A terra di nuovo, con i fiori, per amarli, penetrata da petali e profumi. Vibra il palco al ritmo dei fiori amanti. Il corpo è di nuovo un arco di entusiasmo, rotola impazzendo: le mani spezzano gambi e corolle. La musica cresce. Fatica insostenibile. Poi silenzio.

Il volto morto e sepolto, scivolato via con il corpo dalla sua tomba, guarda in alto, come la mano, all’inizio del movimento. Anche il braccio si protende come a raccogliere, come ad accarezzare: ma nulla appare sulla scena. Certo qualcosa ha raccolto, qualcosa è stato dato alla morta. E così ella si muove verso la tomba perché adesso può liberarla di tutti i fiori che coprono ancora il suo basamento. Appare una data. È il 17 di gennaio del 1975. Un giorno in cui è accaduta la morte o è venuta la vita. La scena non lo dice. La morta gioca a farsi una corona dei fiori tolti al sepolcro e poi simula una lama, col gambo più lungo che trova a terra, per tagliarsi la gola. Lo stesso fiore da sfogliare per ricordare l’amore del destino: m’ama non m’ama. È proprio quello il fiore con cui frustare la pelle, diafana, inconsistente, la pelle della sepolta, della morta sepolta e vivente.

Si fa buio di nuovo. A lungo. È buio a lungo. Aspetto che continui la scena.

Dal buio una luce azzurrina. È la luce della bara. Vuoto trasparente riempito di nuovo dalla morta, nuda adesso, soltanto adesso. Bara trasparente piena di farfalle, azzurre, grandi e azzurre. La morta si capovolge, lentamente, come se fosse l’acqua a dettare il suo movimento e con lei ruotano le farfalle, tenute tra le mani per un istante. Sepolta che tocca le pareti della bara. Trasparente e opaca. Ella disegna su queste pareti che paiono evaporare, mentre lei disegna.

Torna il buio. Ma è un attimo. La stessa luce fioca dell’inizio illumina il vetro: nessun disegno è rimasto della morta e delle sue dita nude.

È rimasto soltanto quello che la morta non ha scritto: 17 gennaio 1975.

- La danza dell’invisibile

Il suo peccato è la vita che è finita.

E pur tenendo fisso lo sguardo sul grande arcobaleno di Noè,

Ofelia passa il suo tempo a sbirciare nel vicolo della desolazione.

Bob Dylan, Desolation Row

La morte muove se stessa. La morte accade. Certamente essa accade. Perfezione che è sua soltanto. La morte muove se stessa. Cadono i fiori che la celebrano: è il corpo che libera la tomba. Sale il corpo dalla superficie infernale e la cripta smette l’eterno mentre la morta agita il rigore freddo della sua sepoltura. Fino a tornare feto nello spazio che l’ha generata per portarla alla morte. È una donna, la morta. È lei stessa questo spazio. Materno mortale, mortifero materno, che culla l’essere al mondo sino alla fine. Donna che mette in scena la vita invisibile. E mette al mondo la morte, che è la scena, luogo dove dimorare al riparo dalla vita.

Scena è parola il cui etimo rimanda al sanscrito channa ossia luogo dove mettersi al coperto, luogo del riparo. Chi vuole recitare ha bisogno di stare al coperto e, dunque, la lingua greca dirà skenè e quella latina scena. La radice di questi tre termini è ska-skad, che vuol dire coprire e dalla quale il sanscrito fa derivare anche la parola châ-yâ mentre il greco traduce skià, in entrambi i casi le parole significano ombra, ciò che, evidentemente, ripara dal sole. Nella lingua latina è il termine casa a rimandare a questa radice.

Morte scenica. Oscena tenda del riparo. La vita è messa nella morte, messa in scena. Vita invisibile, nella morte che si vede. Idea è la morte: intellegibile, chiara e purissima allo sguardo che la rappresenta, essa è il teatro. Solo della morte, allora, è data la scienza, che vuole essere sapere della perfezione. Vuole essere chiarezza finita, contenuto. Scienza della morte, sapere dell’idea. Nella quale si agita la vita. Nonostante la scena. Nonostante la vista. Si agita la vita, al riparo nella morte, si agita senza idea, invisibile inizio che non muore.

Alla donna, che è ragione dell’idea, essere della scena, Jan Fabre consegna la danza. Solo la danza toglie la forma e accade nell’istante del gesto che non rimane. Alla donna Jan Fabre consegna la danza, alla donna che, in Praeparatio mortis, pare Ofelia tra i fiori, ma ella, in realtà, ha separato l’acqua dai fiori, nella tomba nella quale è tornata embrione. Ragione dell’idea è questa donna che danza la morte perché la vita sia vista invisibile, donna che non ha idea della vita, che dà la vita, essendo già prima dell’idea: prima è laddove ella ricapitola e invia, al di là del visibile rappresentato, la vita vivente e la vita vissuta, ella, che tiene in sé, essendo già prima di tutto quello che viene dall’idea, di tutto quello che è dopo la conoscenza, che è dopo la visione.

Per il fatto che la scienza della ragione deduce il contenuto dell’essere effettuale e con ciò ha al suo fianco l’esperienza, si produsse per molti l’inganno che essa abbia afferrato non soltanto l’esistente, ma anche l’esistenza ... che quel mero processo logico sia anche quello del divenire reale. In verità, con tale processo nulla sporge fuori del pensiero, non è un processo reale, ma soltanto un processo logico quello che qui si svolge[3].

Indeducibile è l’esistenza effettiva, che la danza restituisce a se stessa: il movimento che trapassa da sé all’altro consente di dire, senza rappresentare, la vita in quanto incondizionatamente esistente, precedente ogni pensiero, libera da ogni fondazione. La danza accade quando la ragione è già fuori di sé, quando nulla sporge fuori del pensiero, ferma la ragione di fronte all’esistente che è semplicemente esistente, ferma di fronte alla vita in cui soltanto accade alla ragione di comprendere che essa non è l’inizio e, per conseguenza, che il vero non trova in essa il fondamento. Ferma la ragione, danza il corpo che agisce la posteriorità di questa comprensione, l’accenna nel gesto che trascorre, inquieto tempo senza essere.

Schelling sceglie di fare di questa impotenza della ragione ideale, impotenza che essa impara dalla potenza impenetrabile della vita, compresa in quanto cominciamento reale, il silenzio di fronte a ogni accadere rivelativo, il silenzio della ragione che aspetta che l’esistente semplicemente, la sua necessità di fatto, esteriore al pensiero, accidentalità a cui solo l’infinita potenza è presupposta, accada, potendo non accadere. Se è tale potenza l’unico presupposto dell’esistente necessario, il presupposto rimane assolutamente tale ed è per tale presupposizione che si dà la possibilità di un altro, è da tale abisso irrappresentabile, dal suo non essere dato, e, perciò stesso, dal suo non essere pensabile/pensato, che l’esistente smette l’immediatezza della sua necessità perché, a partire da tale infinità della potenza che gli è presupposta immemorabilmente, non può escludere la possibilità di un altro. A partire dall’immobilità del semplicemente esistente, il cui presupposto è l’abissalità della pura potenza, questa possibilità non può essere esclusa: la possibilità del superamento dell’essere puramente stante può avvenire come esistentificazione. Nell’esistente necessario è data la possibilità del suo superamento, di fronte al quale l’esistente necessariamente e ciecamente deve decidersi: può mantenersi nella sostanzialità del proprio essere semplicemente se stesso o può superarsi nell’esistenza determinata. Certo «In questo modo compare per la prima volta in questo essere prima immobile, una mobilità»[4].

La danza che muove la morte, sistemata nello spazio dei fiori, i quali imitano la vita poggiati sul corpo, per coprirlo, come tutto ciò che imita il vero e copre l’esistente silenzioso ineffabile, è la danza del corpo della donna. Dal corpo della donna, che dà cominciamento all’inizio che è la vita, viene la danza: la danza dice, senza rappresentare, questo inizio. È il corpo che danza, è il corpo della donna, che, in quanto costituisce questo spazio di assolutezza, non è mai corpo naturale: il corpo della donna è l’unico corpo fuori dalla natura perché è il corpo per il quale comincia l’esistente in quanto libertà. Corpo fuori dalla natura, causa del venire al mondo della trascendenza, dell’azione creatrice libera, che istituisce il miracolo della nascita, la quale è l’unica possibilità necessaria.

Ma questo grembo diviene anche ragione dell’idea, questo grembo è il trascendentale della vita nel pensiero, la condizione del divenire possibile di questa fine. Eccolo il ventre che genera la vita e con la vita la possibilità che essa sia compresa, che essa si irrigidisca nella correttezza di quella verità che mette al riparo dal buio, sulla scena che rappresenta, ombra che è l’idea e la sua pienezza. La ragione si ostina a definire l’essere che è l’idea come aletheia della vita, laddove nessuno scoprimento è dato, laddove l’ombra è soltanto una tra le immagini della mente, finzione inverosimile: aletheia, idea che crede di togliere la vita dall’oscurità. Ma la vita mai può coprirsi, non è cosa da stare sotto un velo, invisibile senza essere nascosta, è creduta svelata dall’essere, idealmente reale: aletheia è l’idea e ogni forma che accade nello spazio della ragione per tentare di frenare la mobilità dell’essere vivente, aletheia che svela solo se stessa e scopre che la vita non le appartiene.

La saggezza ai suoi inizi, insegna a non guardare il sole “in faccia” per timore di consumare la membrana che tappezza il fondo dell’occhio, schermo per la proiezione, e produzione di forme nella sua camera oscura. Trovare un’economia della luce, senza restare abbagliati e rischiare la combustione, la morte, questo è il passo che fa entrare nella filosofia. [...] L’episteme comincia a fare le sue misure, i suoi calcoli partendo da ombre proiettate da/su delle superfici, schermi e sostegni. Le forme (più spesso tradotte con il termine Idee) sono determinate in quanto tali – nella loro presenza ed assenza – soltanto dalla luce che hanno captato e fermato lungo i loro profili. Sono tanto più pregnanti e quindi più facili da ricordare in quanto avranno fatto ostacolo, contrasto ad una più intensa luminosità. Impronte definite in base alla loro luminescenza. [...] L’Idea pretende essere reale, senza artifici speculari. Eppure l’organizzazione del mondo è tutta quanta mimesis; la somiglianza fa legge. Un sistema universale, anche difensivo, per disporre opportunamente la luce? Omocromia, omotipie per esorcizzare i poteri della luce? per proteggersi dalla sua potenza di illuminazione, diffusione, di prossimità, di generazione, di trasformazione? ... di riscaldamento? La physis si prende attraverso il (suo)miraggio e non attraverso il (suo) splendore. Si capisce gelandola/si, non infuocandola/si[5].

Irigaray commenta la pagina del Timeo di Platone da cui è possibile ricavare la descrizione della azione demiurgica volta a costringere nell’invenzione speculare la luce non visibile del Vero, il Bene dell’invisibilità: l’occhio, inadeguato a guardare il sole in faccia, attribuisce alla distanza schermata dell’idea, al nitore immobile della proiezione che imita l’invisibile, la responsabilità del vero. Verità che lo specchio dell’occhio della mente trasforma, ridimensionandola, così che l’idea, da esso prodotta, risultato, essa, della riflessione speculare, sia contenente di questa frazione di luce, ne sia la distanza dall’occhio, la correzione e la protezione. La verità che risponde alla necessità della determinazione formale della ragione come ragione d’essere, è l’idea, ossia la misura della capacità visivo-proiettiva di questa ragione e del suo occhio. L’idea è costruita ed è la scena nella quale è messa in ombra la vita, è la scena sulla quale è nascosto il suo splendore immediato, luogo di riflessione che tenta di spingere e di chiudere nell’indistinzione categoriale l’infinito potere di accecamento del vero vivente per provare a seppellirlo. Ma «nessun colpo d’occhio, per quanto filosoficamente addestrato, l’avrà fatto uscire dalla sua cripta»[6].

La vita inapparente non può offrirsi al pensiero: il pensiero pensa se stesso come atto della luce, atto che può pensare se stesso consistente nel portare alla luce se stesso, nel portare alla forma la luce. La ragione porta alla luce l’essere del pensiero, la donna dà alla luce la vita insieme alla possibilità che possa esservi in essa un momento, lungo anche l’intera esistenza, nel quale lasciare che la vita giochi col pensiero, giochi a fingere di essere, giochi a fingere di essere compresa entro lo spazio visibile dell’essere che è l’essere stato, to ti en einai, quod quid erat esse.

Il grembo genera la vita, che può finire nel pensiero, che può essere riflessa e frantumata nello specchio che abitua alla luce, nella forma che traduce la vita nel suo specchio, nella forma che traduce la vita nell’idea.

È la donna che danza.

Come Ofelia dopo i fiori, nell’acqua.

[...] e tue grandi visioni ti strozzavan la parolae l’Infinito tremendo smarrì il tuo sguardo azzurro!

scrive Rimbaud[7].

La vita viene all’essere. Ma il venire della vita all’essere vince l’apparenza dell’essere, quell’apparenza esposta nella definitezza dell’idea; la vita viene all’essere rimanendogli di fronte, alterità dell’infinito che strappa agli occhi la visione. Che toglie alla ragione la parola. La vita si separa dalla forma e accade nella distanza irriducibile dallo specchio del vero, dall’idea. La vita che viene dalla donna, la vita partorita nessuno la vede, incandescente accadere immediato della verità vivente, della fluidità.

Senza essere è la vita partorita, senza l’essere che Aristotele ha consegnato all’eterno passato: vita finita nel pensiero, to ti en einai, quod quid erat esse. È così dunque? L’essere è stato, dice il Filosofo, ma se l’essere è stato non è la vita. L’essere non vive, appartiene alla morte.

La morte viene all’essere e all’essere si unisce, medesima a esso: essa è l’ombra che scende dall’iperuranio, irreale verità specchiata, fenomeno che ha vinto il buio, che ha aperto e spiegato lo sconosciuto chiuso in sé. La morte viene all’essere imitando la sua evidenza. Solo la morte occupa il teatro. Sua è la rappresentazione. Solo la morte è vista. Essere eidetico è l’essere della morte, visibile nella fermezza della forma, nella risolutezza perenne, perennemente identica, della verità che si fa vedere. La morte appartiene all’idea, visione che chiude il cerchio della vita.

Ma è la vita a preparare la morte alla scena, la vita prepara la morte alla visione, ma quello che noi, vedendo la morte danzare, quello che noi, vedendo la morte in scena, vediamo, è la vita invisibile che sottrae la morte alla visione e le imprime la danza, è la vita che sottrae la morte all’essere e le consegna il buio trasparente, senza mistero, senza attesa di conoscenza, senza desiderio di sapere, il buio della verità senza idea, morte sconosciuta, inconoscibile morte vivente, sconosciuta morte inconoscibile, che appartiene alla vita e all’essere mai.

Alla donna Jan Fabre consegna la danza. Che non dice nulla, e nulla lascia apparire, se non la morte colma di vita, senza che il teatro la contenga, senza che la contenga la scena, senza che possa trattenersi nella perfezione della rappresentazione. Senza essere vista.

Danza il corpo della donna, danza il corpo che dà la vita alla morte. Danza il corpo la vita della morte, l’invisibile vivente danza per rapire la morte alla scena, per toglierla dal gioco della ragione disvelante.

Danza il corpo della donna ed è soggettività senza proposizione, occhi che fissano il buio, mani che non prendono. Donna che dà la vita, invisibile vita reale, sfuggita all’idea, alla presa dell’occhio della mente, inoggettivata, inconoscibile, spaventosa libertà dalla presa. La sua mano è vuota e l’occhio è chiuso.

Danza il corpo che dà al mondo la vita e la morte. Ma è sempre il 17 gennaio 1975.

- Persa è la madre. Persa è primavera[8]

Sulla scena appare Kore. Proserpina, è detta dai più. Virgilio Sieni le ha dato la danza, ispirato dal testo di Giorgio Agamben, che racconta di Kore, del mito e del mistero che la riguardano[9].

Sulla scena appare Kore. Proserpina, è detta dai più. Virgilio Sieni le ha dato la danza, ispirato dal testo di Giorgio Agamben, che racconta di Kore, del mito e del mistero che la riguardano[9].

Comincia la danza della fanciulla. Eccola la figlia di Demetra, la figlia che non è detta, che non può essere detta, la figlia indicibile[10]. Virgilio Sieni le dà tre tempi sulla scena bianca, ai cui margini si muovono bianchi veli leggeri[11].

C’è solo Kore. La scena è sua soltanto. Eccola piccola come l’idolo e la bambola, a cui si alza la preghiera votiva, a cui guarda ogni anima rapita dal timore dell’oltretomba[12].

Kore sulla scena, piccola bambola divina, è avvolta in una setosa gonna candida. Si affaccia dalla schiera dei veli bianchi leggeri. Procede lenta, le braccia verso l’alto. E poi giù, per rovesciarla a terra. Rotola, si rialza. Biondi e lunghi i capelli, che paiono aiutare le braccia nell’indecisione del gesto, quel gesto che prega e che smette la preghiera, intermittenza, come tra la luce lunare sulla scena e il buio, che la spegne. E la luce si riscalda, arancio è uno spicchio della scena, nel quale Kore lentamente finisce il movimento di bambola divina.

I fiori di cui dicevamo e il resto dei fiori che fa sì che l’aria sia tanto profumata, non smettono di fiorire, tra la meraviglia di ognuno, per tutto l’anno così che l’intero aspetto del luogo è quello di fiori e delizia. Ti chiamo con voce di barbaro, con preghiere di barbaro, vieni, vieni alla terra

ecco la voce, è una donna che nella luce spoglia Kore al fiore della terra, in quella luce che spoglia la fanciulla e le dà sembianza di donna. Kore abbandona la scena, e la luce torna di luna, mentre lei si trascina via, non più bambola. Ancora una voce. Chi è Kore? La voce di un uomo chiede di Kore. Indicibile è Kore, che è figlia ed è madre, che è donna ed è vergine. Sulla scena ella appare coperta e nera. E adesso il movimento è d’oscura incoscienza, è desiderio che svolge d’impeto la figura. Ancora una volta Kore danza linee e punti, senza pensiero e senza musica. Danza il silenzio nel silenzio della scena che torna buia. Danza morbido il silenzio, rotondo e morbido: poi d’improvviso la curva si disperde e un ritmo sofferto, tra i muscoli non voluti, diviene. Il corpo si muove con il pudore che è del divenire, con la tenerezza che è dell’inciampo. Di nuovo passa il corpo tra sé e sé e il buio, di nuovo sulla scena, scopre il volto di Kore e le sue gambe. Ancora una voce. È la voce che ha chiesto di Kore e che tenta una risposta adesso che Kore danza in piedi a viso scoperto. Rosso è il colore nel momento nel quale la parola ha sostituito il corpo e ha detto di Kore l’indicibile. Rossa e vibrante, dualità netta della femmina che sceglie la posa del materno e rimane nell’immobilità della vergine, scomposta mentre i fiori e il loro profumo reclamano il suo barbaro canto animale, distante nella lentezza del passo che svolge la sua divinità. Cammina rossa Kore sulla scena. La voce di nuovo. Un uomo, ancora l’uomo che vuole dire Kore, il maschio che spiega Kore, che toglie la danza e mette la parola, che spiega la danza, che spiega Kore danzante fuori il mistero.

Piano, piano come se il corpo si aprisse, Kore si riprende il silenzio. E non è fanciulla, e non è madre. Non è animale e non è dea. Vita che non è stata ancora mai, forma della pluralità.

Non c’è più Kore soltanto: sulla scena compaiono nove donne, l’individualità corale a cui Kore ha condotto, indiscernibile individualità, indifferente alla parola teatrale, il coro si distende nel gesto che chiude il sipario.

- Nata da donna

Platone fa dire a Timeo che il punto nel quale la visione speculare è acuta tanto da tradurre la purezza della riflessione nell’evidenza del vero ideale si chiama kore: ma non è forse questo il nome della fanciulla rapita a Demetra da Ade? Una separazione che costa la nascita al mondo: per sei lunghi mesi, per tutto il tempo della separazione della figlia dalla madre, la vita scompare ed è deserto invernale. La fanciulla viene eletta a Eleusi patrona della liturgia misterica: eccola Kore, insieme alla madre, confusa con la madre, a lei sovrapposta.

Kore guida il rito e ne costituisce l’ultimo atto: chi la segue dice soltanto «Piovi, rendi fecondo» ed è condotto da Kore fino a starle di fronte e lì “iniziare”, ossia è condotto a tacere nel vederla. Ecco in cosa consisterebbe la celebrazione iniziatica: è sospesa la parola discorsiva, il dire che argomenta. È sospesa prima ancora che l’intenzione dimostrativa e la conoscenza del vero nel modo del ragionamento, spieghino la vita nella definitezza del concetto o nella chiarezza speculare della forma ideale. “Inizia” colui che vede senza riflessione, “inizia” colui che ha rotto gli specchi e ammutolisce di fronte al semplicemente esistente. Questo il mistero del quale Kore è la storia: non v’è mistero alcuno ed è questa la ragione per la quale il mistero non può essere detto. Nessun fondo oscuro da illuminare, nessuno sforzo di sottrarre l’indistinto alla distinzione: il mistero ha luogo nella visione che toglie la parola all’apprensione (mathesis) e consegna la verità all’esperienza di un’impressione che non ha nulla da insegnare, che mostra senza nulla trattenere. Agamben ricostruisce il legame tra questa esperienza e la pienezza del sapere filosofico, mettendo in relazione alla liturgia misterica i modi della conoscenza noetica, della perfezione della visione teorica, secondo l’indicazione della Metafisica di Aristotele il quale dice che

il quale dice che nella conoscenza delle cose non composte, il vero consiste nel thigein kai phanai, nel “toccare e nominare”, precisando subito dopo che la “nominazione” (phasis, il proferire parole non collegate nella forma del giudizio) non è la stessa cosa della “proposizione” (kataphasis, dire qualcosa di qualcosa). La conoscenza acquisita ad Eleusi poteva, dunque, essere espressa attraverso nomi, ma non attraverso proposizioni ... Nel mistero non vi era, cioè, spazio per il logos apophantikos, ma soltanto per l’onoma. E, nel nome, aveva luogo qualcosa come un “toccare” e un “vedere”[13].

La conoscenza teorica, che ha condotto la filosofia alla scienza, non ha mantenuto saldo questo legame con il sapere del vero, che introduce la ragione nella semplicità terribile della realtà della vita, senza proteggersi con lo schermo rappresentativo dell’essere, di quella «riserva di luminosità nella quale si estasia il logos del filosofo»[14]. Kore sulla scena toglie la definizione e la chiarezza all’occhio fisso nello specchio ideale, all’occhio fisso su di lei: ella è invocata come figlia nella liturgia che presiede, liturgia nella quale è chiamata anche con il nome della madre, a cui è sovrapposta, con cui è confusa, a cui ella guarda, da cui ella è guardata. Kore danza fuori il mistero, ne dice l’assenza; ecco l’evidenza della identità vissuta, Kore, vergine rapita da Ade, costretta nell’oltretomba, vive ancora soltanto sottraendosi alla definizione della morte, all’oltretomba che decide che lei sia moglie e le prescrive la forma, facendo della sua vita l’essere di un modo, un modo d’essere dell’essere inesistente, spingendola invano nella tomba della categoria.

Solo alla danza di Kore può essere lasciato lo spazio della coralità della vita: nata da donna, Kore dice l’ordine del nascere che non contiene la negazione, il non più generare, che Demetra decide solo quando Ade rapisce Kore. La vita è sottratta alla luce semplice della generazione e costretta al riparo dell’idea, riflessa dalla pupilla, che Platone chiama Kore, riflessa laddove essa è purezza di splendore. Tolta è Kore alla luce, rapita nell’essere che è stato, nell’oltretomba d’essere, sterile morte perpetua.

Fino a che la figlia rimane presso la madre, la potenza materna di generare e di non generare non si conosce nella forma dell’arresto assoluto, nella forma del non più generare decisa da Demetra, ma senza che alcun nulla trovi luogo nell’ordine natale, si distende tra due sequenze di infinito. L’infinito del continuum materno che sta alle spalle di ogni nata e di ogni nato, e l’infinito del continuum materno, che in avanti si prospetta come possibile quando una donna genera una figlia. [...]C’è dunque un con-sistere della potenza generatrice materna nella reciproca visibilità della madre e della figlia[15].

Laddove questo sguardo della generazione per la quale nascere accade come primo non detto, come primo senza parola d’essere, è sguardo interrotto, Kore scompare, Demetra diviene inverno. Come acutamente sottolinea Cavarero, è questo il niente che non è

oltre il mondo (ossia appunto quel nulla dei filosofi, identificato con la morte, che confina il mondo come suo destino e sua misura) ma il niente del nascere, la pietrificazione muta del phyein: la terra desolata dove anche la morte muore di immobilità incompianta[16].

Che sguardo è questo per il quale accade la nascita del vivente, la cui identità è segnata da questo venire alla luce e non dal finire nell’ombra, dato alla vita dalla generazione della donna, inizio che istituisce il suo accadere vivente, dunque, e non il suo essere pensato mortale? Che sguardo è quello a cui Kore conduce e per il quale comincia il silenzio? «Non uno sguardo che va verso l’alto, dis-traendosi da questa terra, ma un theorein che orizzontalmente si dipana in relazioni rispondenti, nella relazione natale dell’umano apparire»[17].

- La fine

Ma a quale destino è stato chiamato il corpo che è per l’umano vivente?

Potremmo dire che la scienza matura le proprie finalità epistemologiche nel verso della reificazione manipolativa del reale vivente. Potremmo dire che la scienza mette se stessa in quello spazio infernale che trascina a sé il vivente. Potremmo dirlo non solo considerando la coscienza di sé della scienza, che vuole essere riconosciuta nei modi della soggettività pura: e questo implica che essa erediti l’inclinazione filosofica alla conoscenza penetrativa del reale e che dunque faccia corrispondere a sé, in quanto soggetto conoscente, l’essere potente come essere proprio del conoscere. Ma potremmo dirlo anche considerando che il potere del conoscere si traduce in materia morale, nell’unica materia dalla quale la scienza vuole essere plasmata: la scienza che elegge il conoscere e il suo potere come l’asse intorno al quale ruotare, di necessità dovrà sapersi autoreferenziale. Di nuovo uno specchio. Il più lucido.

Potremmo dire tutto questo, e argomentarlo diffusamente. Non saremmo gli unici: si tratta di una lettura intorno alla funzione totalizzante del sapere scientifico che è offerta da tempo alla cultura occidentale: è di tanti la voce critica nei confronti soprattutto di quella prassi alla quale è destinata la scienza moderna in quanto scienza ricreativa dell’essere umano. Prassi ritenuta conseguente al modello conoscitivo che la scienza moderna ha scelto per sé, come la conclusione di un sillogismo apofantico consegue dall’evidenza delle sue premesse. Ma abbiamo lasciato a se stessa la ragione dichiarativa. E la critica che a questa ragione si adegua.

Potremmo, dunque. Ma più grande della consapevolezza che questa critica possa essere fondata è il timore di rimanere schiacciati dal carattere ideologico che essa può finire con l’assumere.

Vale però, senza che sia coperta da ombra alcuna, il giudizio intorno all’agire della scienza sul corpo della donna. Non è necessario ricorrere alle posizioni più intransigenti della bioetica femminista degli anni ‘70 per motivare il rifiuto di ogni comportamento che mascheri nella rappresentazione del benessere o della realizzazione dell’autonomia della volontà femminile, il gesto possessivo che è della medicina cosiddetta della riproduzione. Anche la bioetica femminista contiene posizioni tra loro differenti, in qualche caso opposte, rispetto alla questione della fecondazione umana assistita.

Non vogliamo aver bisogno della riflessione di settore per avanzare la nostra.

A quale destino, dunque, è stato chiamato il corpo che è per l’umano vivente?

Quel corpo è divenuto per se stesso luogo della rappresentazione: è la scena sulla quale si esibisce la conoscenza appropriativa della mobilità vivente. Il corpo è svolto, aperto come la piega del ventaglio, costretto nella convinzione che sia oggetto e oggetto di certezza, perciò stesso cosa funzionante. Si procede alla persuasione che quel corpo abbia consistenza di oggetto e che, come tale, si possa contenere: il confine che lo traduce in contenuto è l’intelletto formale, esso solo concepito come metafisico, e metafisico nel senso della sovranità sulla natura data.

Il passaggio ulteriore è quello che provvede a convincere che da quell’oggetto che il corpo della donna è divenuto, una volta compreso nel modo del meccanismo, possa dipendere l’esercizio della libertà femminile: manipolando la cosa che le dà consistenza, essendo il suo corpo divenuto informazione, ella può essere pienamente se stessa, libera pienamente, perché ha tradotto il dato di natura in esercizio di autonomia.

Se anche la maternità fosse la condizione della pienezza, tale pienezza, ossia il suo corrispondere al potere generativo, non sarebbe colma se fosse necessitata e necessitata dalla invasività prima ancora dell’idea riproduttiva e poi della sua pratica. Più che mai la donna e il suo corpo finiscono con l’essere assunti come natura, di contro all’ordine sovrannaturale della ragione scientifica, che non è solo maschile, evidentemente. Non ci interessa, infatti, perché a essa non si limita, una lettura di genere di questo atto ingannevole ed espropriativo. Sovrannaturale la ragione scientifica, perché comprende in sé il corpo della donna, che, dunque, ritenuto compreso, è divenuto cosa e cosa stabilita, sussistente se cosa stabilita, conosciuta cioè categorialmente e, dunque, fissata nell’ordine dell’identità non contraddittoria; sovrannaturale perché poggia questa stabilità in quel potere che è ancora più deterministico di quello della natura che essa vuole aver vinto e lo sistema, infatti, come conoscenza propria: destinato alla prassi trasformativa di questa conoscenza è il venire al mondo dell’essere umano in quanto libertà, libertà duale, che è di colei che genera, potendo generare e non dovendo generare, e libertà di chi nasce e nascendo aggiunge al mondo il proprio inizio.

È il momento nel quale Demetra ha elaborato il lutto della distanza dallo sguardo della figlia, il momento nel quale accetta che Kore torni con la regolarità imposta da Ade, con la regolarità della morte imposta a Kore come la sua possibilità più propria!

E così il corpo della donna e la vita che è generata vengono inscritti

nei ritmi regolari delle stagioni, ossia in un meccanismo ‘naturale’ necessitante, il quale, se è in sintonia con la femminile esperienza del ciclo mestruale, tuttavia tende a rappresentare il ciclo stesso non come la condizione strutturale di una scelta generativa, ma piuttosto come una norma che necessita e comanda la generazione[18].

Sappiamo certo che la scienza che si applica al corpo della maternità è anche sollievo e cura. Non è alle conseguenze benefiche che guardiamo.

La biotecnologia della fecondazione assistita può determinare un passaggio ulteriore: il potere persuasivo del suo modello di conoscenza della realtà delle donne e di trasformazione della loro vita è di così straordinaria efficacia che ha convinto le donne stesse del fatto che esso risponda della loro dignità. Il carattere politico di questa logica biotecnologica è evidente, anche se «il riconoscimento di questo aspetto non genera né un’ostilità nei confronti della natura né un conflitto tra natura e tecnologia. Né porta direttamente alla conclusione che le tecnologie sono autonome e che non possono essere usate in modi diversi da quelli previsti da coloro che le hanno sviluppate». Certo è che «la maggior parte dei desideri si fanno evidenti all’interno di una costruzione sociale. Raramente, tuttavia, risulta evidente come queste costruzioni possano essere così abilmente celate da far sembrare i desideri del tutto naturali e autoevidenti a coloro che li provano»[19].

È la logica implicita in quel sapere che ha costruito se stesso come sapere riproduttivo a costituire la condizione per determinare in modo ancora più deciso, in qualche modo irrevocabile, l’identificazione del femminile col materno, fissando nella forma dell’ipostasi il presunto essere della natura, intesa come meccanismo biologico. Ma più ancora ha spinto il materno all’identità con la cosiddetta natura, natura così intesa. L’essere umano che è donna finisce non solo laddove le si attribuisce un’identità, ossia quando ella è ritenuta consistere nel modo della relazione imitativa, per cui quanto più prossima alla realtà da imitare è chi ha da imitare, tanto più la sua identità è compiuta, tanto più ella è identica. Perfezione-entelecheia della riproduzione.

Ma più ancora tale essere umano finisce se imita questa natura.

Se è neutralità automatica la natura che va imitata perché sussista la propria identità – identità, ossia fissità imitativa, che è ritenuta condizione dell’umanità di quel vivente che è la donna – la donna finisce nell’atto di dare la vita. Questo atto è il compimento del suo morire.

- Infine

Per motivi non chiari,

in circostanze ignote

l’Essere Ideale smise di bastarsi.

Dopotutto poteva durare e durare all’infinito,

sgrossato dall’oscurità, forgiato dalla chiarezza,

nei suoi giardini di sogno sopra il mondo.

Perché, diamine, si mise a cercare impressioni

in cattiva compagnia della materia?

Che se ne fa di imitatori

mal riusciti, sfortunati,

senza prospettive per l’eternità?

Una saggezza zoppa

con una spina conficcata nel tallone?

Un’armonia fatta a pezzi

da acque agitate?

Il Bello

con dentro budella sgraziate

E il Bene

- perché con un ombra,

se prima non l’aveva?

Doveva esserci una ragione,

anche se all’apparenza irrilevante,

ma questo non lo svelerà neppure la Nuda Verità

occupata a rovistare

nel guardaroba terreno.

Per non dire di questi orribili poeti, Platone,

trucioli che la brezza sparge da sotto le statue,

rifiuti del grande Silenzio sulle vette...

W. Szymborska, Platone ossia perché

Di Kore che danza Virgilio Sieni dice che ella «mette in questione tutto quello che crediamo di sapere della femminilità e più in generale dell’uomo e della donna»[20].

Di Kore che danza Virgilio Sieni dice che ella «mette in questione tutto quello che crediamo di sapere della femminilità e più in generale dell’uomo e della donna»[20].

Difficile è l’umano, ma non consiste nel mistero. Difficile tanto che in esso l’uomo stesso finisce col perdersi, come accade alla ragione affaticata dalla vita, alla ragione che chiamiamo scientifica quando è sola con se stessa.

Danza Kore sulla scena: il viso e le gambe scoperte. Guarda dritto in avanti e cammina. Ella che a Eleusi conduce ad ammutolire, ella, di fronte alla quale un grande stupore impedisce la voce, da una voce è accompagnata e la voce dice la sua litania:

Gli uomini sono dei viventi che, a differenza degli altri animali, devono essere iniziati alla loro vita, devono cioè prima perdersi nell’umano per ritrovarsi nel vivente e viceversa[21].

Lo dice quando invece dovrebbe tacere.

Che sguardo è questo, tra Kore e Demetra, per il quale accade la nascita dell’umano vivente?

Lo sguardo di Kore è diritto, è lo sguardo che procede in avanti, lo sguardo della pupilla che il demiurgo vuole piegare nella circolarità finita dell’idea. Virgilio Sieni traduce il colore iniziatico del cominciamento come abbandono della morte e Kore diventa mistero sottratto al disvelamento e alla scienza che lo comprende.

Initium ergo ut esset, homo creatus est ante quem nullus fuit, scrive Sant’Agostino[22]. Attraverso questo corpo viene al mondo la potenza che è dell’inizio e cioè libertà voluta, sconosciuta per il suo dover ancora accadere, senza mistero alcuno, invece, che la preceda.

Libertà voluta è quella di ogni umano vivente, perché è fatta nascere, è partorita dall’unico corpo che, nel rendere il corpo alla libertà, nel dare corpo all’inizio, è corpo metafisico.

Corpo dell’inizio. Madre e figlia.

[1] Jan Fabre, coreografo e regista belga, ma anche pittore e scultore, ha studiato all’Istituto di Arti Decorative e Belle Arti e all’Académie royale des Beaux-Arts di Anversa, città nella quale all’inizio degli anni ‘80 ha diretto i suoi primi spettacoli: Theatter geschreven met een K is een kater, This is theatre like it was to be expected and foreseen. Lo spettacolo dura otto ore, dal tramonto all’alba e della durata di cinque ore è anche The power of theatrical madness, lo spettacolo che nel 1984 presenta alla Biennale di Venezia. Alla rassegna Documenta 8 di Kassel propone la prima coreografia per Dance Sections, preliminare alla realizzazione di Das Glas im Kopf wird vom Glas, presentato nel 1987 al Romaeuropa Festival. Importanti sono poi le produzioni Prometheus Landscape del 1988, The interview that dies, The Palace at four o’clock in the morning, The reincarnation of God del 1989, The sound of one hand clapping, su musiche di Dave Knapik, Bernd Zimmermann e dei Doors. Degli anni ‘90 sono Silent Screams, Difficult Dreams, Sweet Temptations, Universal Copyright 1&9 e Glowing Icons. Produzioni come Je suis sang, Tannhäuser, Angel of Death, Quando l’uomo principale è una donna, Orgy of tolerance accrescono la sua fama internazionale. È fondatore del teatro Trobleyn, impegnato in produzioni di teatro danza e in opere visivo-performative. La descrizione della messa in scena di Praeparatio mortis si riferisce alla prima italiana del 6 novembre 2010 al Teatro Palladium di Roma. Praeparatio mortis è ideata da Jan Fabre. Sua è la coreografia, a cui ha lavorato anche Annabelle Chambon. Performer è la stessa Chambon. Le musiche sono di Berard Foccruelle.

[2] Virgilio Sieni, ballerino e coreografo italiano, ha studiato ad Amsterdam, New York e Tokyo. Nel 1983 ha fondato la compagnia Parco Butterfly che nel 1992 è divenuta Compagnia Virgilio Sieni, una delle più importanti realtà coreografiche europee. Dal 2003 è direttore a Firenze CANGO Cantieri Goldonetta: si tratta di uno spazio dedicato alle pratiche del corpo e ai linguaggi contemporanei dell’arte. Nel 2007 ha dato vita all’Accademia sull’Arte del Gesto, un contesto nel quale la riflessione sulla corporeità, la danza e ogni forma di comunicazione del movimento, è finalizzata alla formazione sulla trasmissione del gesto artistico e la produzione originale dei modi di questa trasmissione, a destinatari più o meno giovani. Sieni è il curatore della collana Il Gesto, edita da Maschietto Editore di Firenze. Oltre a numerosi altri premi, nel 2011 Sieni è stato insignito di tre prestigiosi riconoscimenti: il Premio Lo Straniero, il Premio della Critica, il Premio UBU Speciale 2011. Per il prossimo triennio (2013-2015) Sieni sarà direttore della Biennale Danza, a cui egli ha scelto di dare come tema Abitare il mondo - trasmissione e pratiche. Kore è una produzione liberamente tratta da La Ragazza Indicibile. Mito e mistero di Kore di Giorgio Agamben e Monica Ferrando, Milano, MondadoriElecta, 2010. Lo spettacolo, con la regia di Francesca Pedroni e interpretato da Ramona Caia, si aggiudica il Premio del giornale Danza&Danza per la migliore produzione italiana 2012.

[3] F.W.J. Schelling, Filosofia della Rivelazione, tr. it. Milano, Rusconi, 1997, pp. 108-109.

[4] Ibid., pp. 205-206.

[5] L. Irigaray, Speculum. L’altra donna, tr. it. Feltrinelli, Milano, 1974, pp. 142-145.

[6] Ibid. Il passo di Platone commentato da Irigaray in queste pagine di Speculum è tratto dal Timeo 45 a-c.

[7] A. Rimbaud, Ofelia, in Opere, tr. it. Feltrinelli, Milano, 2000, p. 35.

[8] Dante, Purgatorio, XXVIII, 49-51.

[9] G. Agamben - M. Ferrando, La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore, Milano, Electa-Mondadori 2010.

[10] Euripide dice di Kore che ella è indicibile. Arretos Kore è l’espressione che si trova in un frammento attribuito ad Euripide da Esichio, un lessicografo del V secolo. L’informazione circa questo riferimento testuale è tratta da G. Agamben - M.Ferrando, op. cit., p. 7.

[11] Descrivo la coreografia liberamente tratta da La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore di Giorgio Agamben e Monica Ferrando. La regia, la coreografia e le scene sono di Virgilio Sieni. La danzatrice interprete è Ramona Caia, la quale collabora con Sieni a questo progetto coreografico. Assisto alla prima nazionale, tenutasi al teatro La Pergola di Firenze, il 20 marzo 2012.Sulla scena, negli ultimi minuti della performance, sono presenti Claire Atibia Onemboté, Stéphanie Thérèse, Azeng Abanda, Frances Damaris Mvodo, Salimata Diop, Seynabou Diop, Anna Faye, Diana Laure Mboumba, Vanessa Pauline Mengue M’Abessolo, Khadidiatou Thioune. Le musiche sono di Angelo Badalamenti, Francesco Giomi, Arvo Pärt, le luci di Marco Santambrogio e Virgilio Sieni. Il suono è affidato a Matteo Ciardi e l’allestimento a Viviana Rella. Si tratta di una produzione di 2012 Torinodanza e Compagnia Virgilio Sieni. Ha collaborato alla produzione la Fondazione Teatro della Pergola Firenze e CANGO Cantieri Goldonetta di Firenze. La Compagnia Virgilio Sieni è sostenuta da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Toscana, dall’Assessorato alla Cultura e alla Contemporaneità del Comune di Firenze.

[12] Korai sono le bamboline che rappresentano la divinità e vengono appese ai rami degli alberi, in prossimità di un tempio.

[13] G. Agamben - M. Ferrando, op. cit., p. 15.

[14] L. Irigaray, op. cit., p. 144.

[15] A. Cavarero, Nonostante Platone, Roma, Editori Riuniti, 1990, pp. 62-63.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid., p. 68.

[19] A. Donchin, Prospettive che convergono: le critiche femministe alla riproduzione assistita, in C. Faralli - C. Cortesi (a cura di), Nuove maternità. Riflessioni bioetiche al femminile, Diabasis, Reggio Emilia, 2005.

[20] V. Sieni, Kore, Introduzione alla prima teatrale. Testo inedito.

[21] G. Agamben - M. Ferrando, op. cit., p. 32.

[22] Agostino, La città di Dio, XII, 21, 4, Rusconi Editore, Milano 1984, p. 594.