Autore

Indice

Abstract

As we have written and read in every newspaper, 2012 was the year of the discovery of the “God particle”, but what has often failed to add is that the exceptional experiment is likely to raise more questions than it has answered. The ideas that have been put forward so far on dark matter, dark energy, asymmetry between matter and antimatter, and additional space-time dimensions, still have not been confirmed in experiments at CERN. Indeed, the fact that the Higgs boson seems to be exactly as described by the English scientist in 1964 has partly disappointed the scientists because is likely to crystallize a type of description of the universe to the detriment of hypotheses more fit to eventually illuminate the vast part of the cosmos that there is still unknown. And therein lies the question. We can’t forget that the ordinary matter made up only 5 percent of the universe: “The rest is a mystery”. In addition to illustrating the history and significance of this discovery and emphasize the social impacts of technologies created at CERN (not least the web), the dossier also explores the scientific and philosophical sense of this mystery.

Voir, c’est par principe voir plus qu’on ne voit, c’est accéder à un être de latence. L’invisible est le relief et la profondeur du visible.

Maurice Merleau-Ponty

Quieta, nelle arterie coronariche,

non ristretta,

quella luce: Ziv.

Paul Celan

Chi l’avrebbe mai detto, pare ci sia un concetto heideggeriano effettivamente utile a definire uno dei più affascinanti fenomeni della scienza contemporanea. Probabilmente suo malgrado, ma questo è un dettaglio. Quanto al fenomeno ci riferiamo all’irresistibile viaggio a ritroso verso la comprensione della materia compiuto dai ricercatori del Cern. Sì perché in quell’enorme tunnel di 27 chilometri scavato nelle profondità ginevrine si è cercato di riprodurre, e a breve si continuerà a farlo, né più né meno quello che è accaduto quando tutto ha avuto inizio. Quanto al concetto ci riferiamo alla nozione di verità con cui Heidegger ha rivoluzionato buona parte della filosofia del Novecento: sì perché fino alla rivisitazione della verità lasciataci in dote dalla tradizione metafisica alla luce di quella, inutile dirlo, a suo dire “più originaria” elaborata dei Greci, rimane pacifica l’equivalenza tra vero, evidente, corretto, chiaro, compiuto. E invece, scrive il pensatore tedesco, «Se traduciamo la parola greca aletheia, invece che con “verità”, con “svelatezza”, allora questa traduzione non è solo più letterale, ma contiene anche l’indicazione che induce a pensare e a ripensare il concetto abituale di verità, ovvero come conformità dell’asserzione, in quell’orizzonte non ancora capito della svelatezza e dello svelamento dell’ente».

Non lasciatevi spaventare dai toni esoterici, Heidegger richiamandosi al termine greco vuol semplicemente sottolineare l’indissolubile rapporto che c’è tra il venir fuori e il nascondersi delle cose vere. Composta dal termine lethe, che significa oblio e dimenticanza, preceduta da un’alfa privativa, la verità va intesa come un disvelamento. Altro che luogo della conformità tra essere e giudizio, stanare la verità significa necessariamente cadere in nuove ombre.

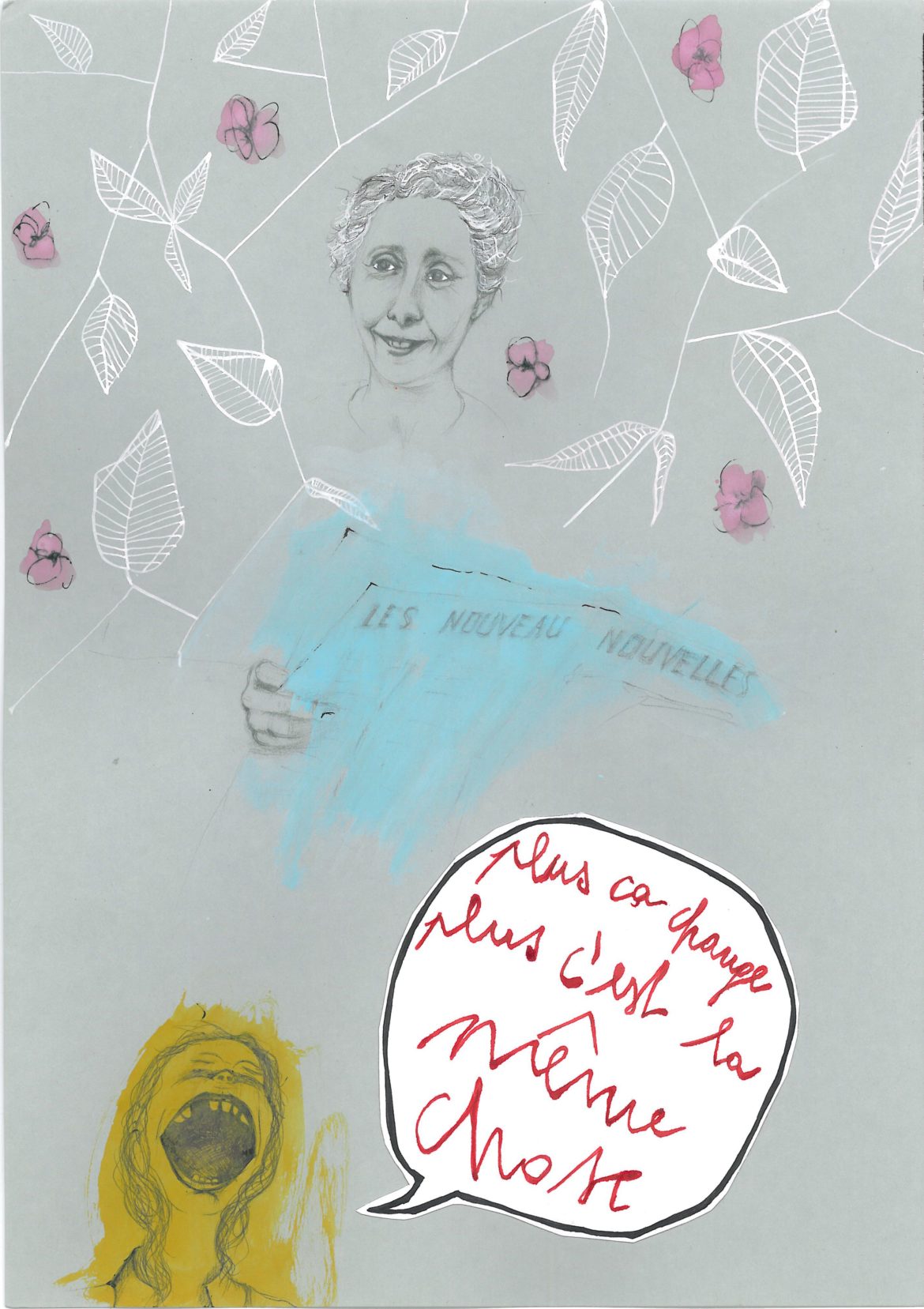

E a proposito di ombre eccoci di nuovo al Cern e al suo formidabile Large Hadron Collider, l’acceleratore di particelle più potente al mondo. Come si è scritto e letto anche nei rotocalchi rosa, il 2012 è stato l’anno della scoperta della “particella di Dio” ma quel che spesso si è omesso di aggiungere è che l’eccezionale esperimento rischia di sollevare più questioni di quante ne abbia risolte. Le idee che sono state avanzate fino a oggi su materia oscura, energia oscura, asimmetria fra materia e antimateria e ulteriori dimensioni spazio-temporali, non hanno infatti ancora trovato conferma negli esperimenti del Cern. Anzi, il fatto che il bosone di Higgs pare sia esattamente come descritto dallo scienziato inglese nel 1964 ha in parte deluso l’ambiente perché rischia di cristallizzare un tipo di descrizione dell’universo a danno di ipotesi più inclini a illuminare la stragrande parte del cosmo che ci è ancora ignota. E qui sta il punto. Il bosone di Higgs (anche se chiamarlo così, come avverte Crisostomo Sciacca nella “genealogia” che qui troverete è una mezza ingiustizia) era l’ultima fra le 17 particelle elementari previste dal cosiddetto Modello Standard non ancora mai osservata. Ciò significa che aver completato il puzzle dei mattoni che compongono la materia può renderci soddisfatti solo a condizione di dimenticare che la materia ordinaria compone solo il 5 per cento dell’universo. “Il resto è mistero”, come osserva Giuseppe Iacobucci nel suo contributo. Lì fuori rimane un 95 per cento di realtà che attende di avere un volto: la materia oscura (che forma il 27 per cento dell'universo) e l'ancora più enigmatica energia oscura (di cui è composto il restante 68 per cento del cosmo). «Questo ignoto 95 per cento noi lo chiamiamo “oscuro”: materia oscura ed energia oscura».

Cos’è quest’oscurità se non la velatezza (lethe) che la scienza mira a neutralizzare con la curiosa forza di un’alfa privativa? E infatti la scienza non si ferma, anzi. «È incredibilmente stimolante – continua il fisico – sapere che il Modello Standard, questo sublime costrutto teorico che spiega tutte le nostre osservazioni di laboratorio, non rappresenta che un misero 5% del nostro universo. Infatti, questo significa che abbiamo tutte le ragioni per cercare una teoria al di là del Modello Standard, che ci permetta di descrivere e capire l’ignoto». Ma tutto questo incipiente lavoro potrà cominciare solo perché intanto si è verificata una trasformazione nel rapporto tra scienza e tecnologia. E anche questa volta Heidegger ci è suo malgrado di aiuto. Perché se è vero che la tecnica si è fatta scienza e la scienza si è ridotta a tecnica, insomma se è vero che il sapere rimane ingabbiato, in forza dei presupposti epistemologici che esso stesso si è dato, nelle inconsistenti maglie dell’esistentivo, l’appaiamento tra la dimensione tecnologico e quella propriamente scientifica non sega le gambe al pensiero. Anzi. Con l’LHC, fa qui notare Pasquale Arpaia «Lo iato concettuale tra fisica avanzata e tecnologia di punta si è cominciato a colmare». Non solo LHC è la macchina più grande mai costruita dal genere umano ma, fa notare Arpaia, esso è uno strumento di misura. E se è vero, come è vero, che per Galileo noi possiamo conoscere solo ciò che possiamo misurare, LHC «rappresenta la massima espressione del pensiero sperimentale Galileiano». Trionfo del positivismo scientista? Nient’affatto, perché proprio la tecnologia nella massima espressione dell’agire umano «quale è stato lo sforzo corale di LHC»”, implica «l’accettazione preventiva dell’ineludibilità dell’errare. Anzi, l’errore è motore di conoscenza e di progresso tecnologico. […] Anzi, noi metrologi chiamiamo precisione proprio la capacità di esprimere quantitativamente l’incertezza. Possiamo parlare di precisione solo se siamo in grado di dominare l’incertezza, accettandola come ineludibile, e portandola in conto nei nostri calcoli, nelle nostre realizzazioni tecnologiche». Una lezione dell’indeterminismo Novecentesco ma, ricordo il tecnologo, anche dell’arte Zen, che «a differenza delle espressioni artistiche della classicità, dove la simmetria rappresenta la ricerca della perfezione, e della sua trasposizione etica dell’areté, lo Zen insegna che la perfezione, in quanto antitetica con l’esistenza umana, è essa stessa un ostacolo al raggiungimento della consapevolezza suprema, e pertanto va evitata».

Oltre a essere la massima espressione della potenza tecnologica dell’uomo contemporaneo, LHC è anche l’inveramento di un processo che a partire dal XVI secolo ha segnato l’inizio della scienza moderna, vale a di re del carattere pubblico della conoscenza. In questo senso il Cern diventa un paradigma, diventa il tempio della comunicazione totale, spiega Pietro Greco, e persino il caso dei neutrini mendacemente più veloci della luce arriva a dirci come davvero funziona la scienza. «E come – precisa – funziona la comunicazione della scienza, che dell’impresa scientifica è parte coessenziale». A proposito di comunicazione totale non potevamo non ricordare che proprio al Cern nasce l’internet, il web così come oggi lo conosciamo. Ma piuttosto che descrivere (ancora una volta) la genesi dell’invenzione che sta cambiando le nostre vite, abbiamo preferito mettere in luce uno dei suoi possibili effetti proprio sul mondo della conoscenza, per la precisione sugli addetti ai lavori. Lo illustra Giuseppe Longo, aprendo uno squarcio per certi versi inquietante sul futuro dell’accademia che entro i prossimi 50 anni sarà rivoltata come un calzino dai cosiddetti MOOCs, i Massive Open Online Courses.

Insomma, nei laboratori del Cern nel momento stesso in cui si confermano teorie sulla struttura della realtà che ci circonda si gettano le premesse per altre ancora che dovranno assisterci nella comprensione della porzione di reale che ne rimane fuori. Si scopre la realtà, grazie a tecnologie talmente innovative da mutare il senso stesso dell’“essere tecnologi”, e al tempo stesso vien fuori che la realtà scoperta è ancora avvolta in un 95 per cento di mistero. Ce n’è abbastanza per chiedere aiuto alla filosofia. Ce n’è abbastanza per domandarsi cosa sia davvero la realtà, cosa noi possiamo sapere o sperare di sapere su di essa. Ce n’è abbastanza per tornare sulla vecchia battaglia, eppure nuovamente alla moda, tra epistemologia e ontologia. Compito che ha svolto per noi Gianluca Giannini ragionando (e affondando?) il nostrano “New Realism”.

C.F.