Abstract

Yann Marussich is a Geneva-based and worldwide known performer. Over the past fifteen years, his solo performances have focused on reaching a complete mastering of the body through the slowness of movements or, more often, through the absolute stillness under conditions of extreme constraint. In this way, Marussich translates his visions into a continuous exploration of the limits of the human body. To do so, he draws insights from doctors and scientists, as well as regularly engaging in meditation.

Le incisioni che accompagnano questo numero di «S&F_» dedicato alla storia della medicina sono le creazioni di un artista conosciuto soprattutto per le sue performance e vanno quindi inquadrate nel più ampio contesto della sua multiforme vita artistica. A questo scopo, ho chiesto a Yann Marussich di incontrarci per porgli alcune domande, chiedendogli come prima cosa se preferiva che ci vedessimo nel mio studio all’Università di Ginevra, in un caffè in centro, o a casa mia, magari a cena con qualche amico comune. Ha scelto senza esitare la terza opzione: «Mi piacciono le atmosfere intime», mi ha detto.

Nella vita quotidiana, la sua conversazione è vivace e francamente divertente. Ma, nello stesso tempo, la sua presenza tranquillizzante è quella di un uomo che ha molto praticato la meditazione e il silenzio. Anche le sue performance, per quanto estreme, dolorose o faticose fino al limite del sopportabile, ispirano nei suoi spettatori una sensazione di calda intimità. Una sensazione indicibile legata alla pelle, alla nudità, alla ferita, alle secrezioni, al sangue, ai sussurri e al silenzio, che persiste anche quando ci sono centinaia di persone a osservarlo. Marussich offre loro il suo corpo di volta in volta come cadavere da vegliare, come malato da curare, come prigioniero da torturare, come oggetto di amore e desiderio, ma anche di odio e violenza.

Nella vita quotidiana, la sua conversazione è vivace e francamente divertente. Ma, nello stesso tempo, la sua presenza tranquillizzante è quella di un uomo che ha molto praticato la meditazione e il silenzio. Anche le sue performance, per quanto estreme, dolorose o faticose fino al limite del sopportabile, ispirano nei suoi spettatori una sensazione di calda intimità. Una sensazione indicibile legata alla pelle, alla nudità, alla ferita, alle secrezioni, al sangue, ai sussurri e al silenzio, che persiste anche quando ci sono centinaia di persone a osservarlo. Marussich offre loro il suo corpo di volta in volta come cadavere da vegliare, come malato da curare, come prigioniero da torturare, come oggetto di amore e desiderio, ma anche di odio e violenza.

Ballerino e coreografo, nell’ultimo quarto di secolo ha portato in scena le sue creazioni in festival, biennali e teatri di tutto il mondo, dall’India al Sudafrica, dalla Russia al Brasile. A dicembre di quest’anno, una retrospettiva del suo lavoro è in programma presso Le Commun - Bâtiment d’art contemporain con il sostegno del Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève. Gli dico francamente che è troppo giovane per le retrospettive e Marussich, ridendo, ricorda le sue prime creazioni come sature di movimento, rabbia ed energia. Solo, a partire da Blue provisoire del 2001 – poi ripreso in Blue remix –, le sue performance individuali sono caratterizzate dalla ricerca della padronanza assoluta del corpo attraverso la lentezza estrema dei movimenti o, più spesso, tramite la completa immobilità. Per Marussich, questa scelta ha a che fare con la maturità – non tanto artistica, quanto biologica – che ha coinciso con una nuova consapevolezza di sé.

Per realizzare Blue provisoire, che è anche un omaggio all’arte di Yves Klein, sono stati necessari anni di preparazione, durante i quali Marussich ha chiesto a medici, chimici e biologi come poter colorare di blu tutte le secrezioni del suo corpo: le lacrime, il sudore, il muco, l’urina, la saliva. Mettendo assieme scienza moderna e pratiche ayurvediche, Marussich ha assunto i pigmenti necessari in cinque maniere differenti, affidandosi in particolare a un oftalmologo per le procedure più delicate, quelle che riguardano gli occhi, e facendosi accompagnare in tournée da un chimico. Il risultato non ha bisogno di spiegazioni, è pura poesia: l’invisibile reso visibile, l’interiore che si manifesta all’esteriore. «In fondo sono un maleducato», esclama Marussich, «i fluidi si dovrebbero nascondere, e invece io li metto ben bene in evidenza!».

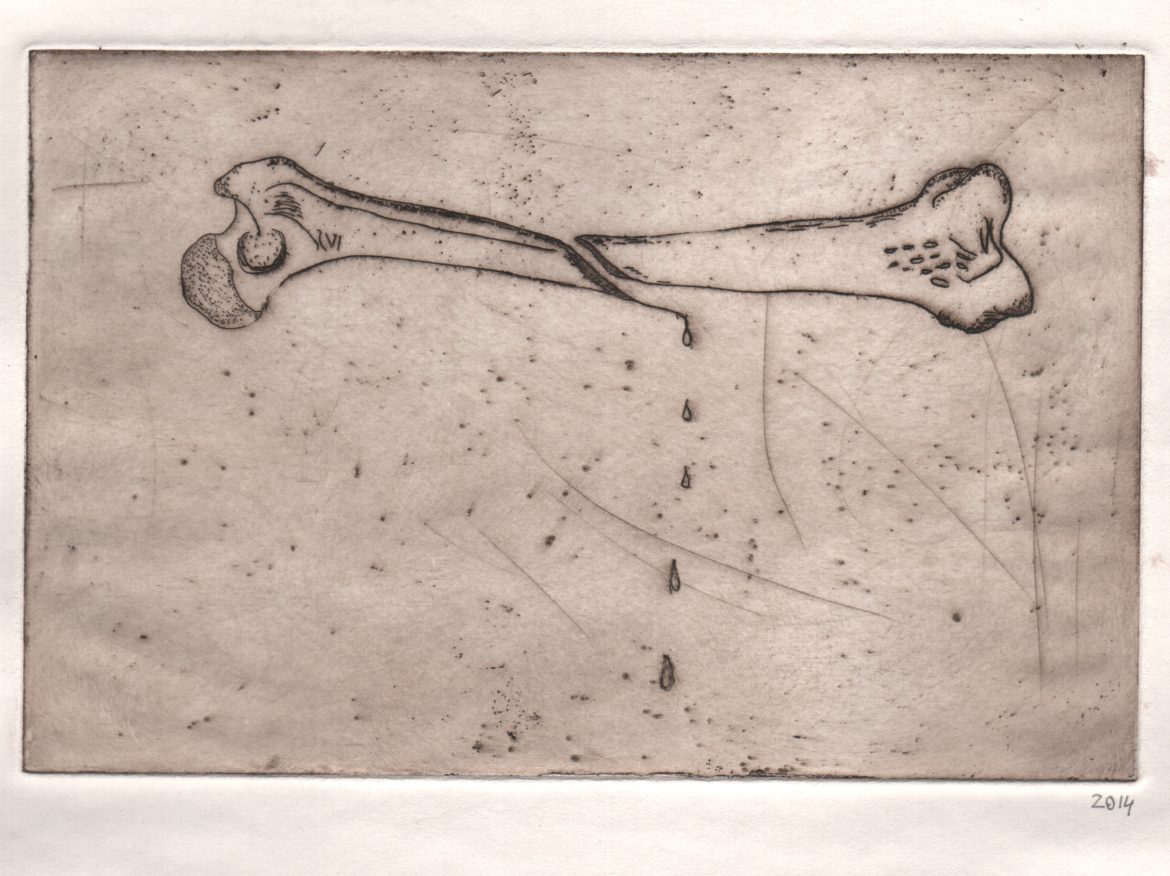

Gli chiedo allora come nasce un’idea tanto semplice e potente, quale sia il suo processo creativo tipico, se ne ha uno. «È un processo lungo e stratificato», mi risponde. «All’inizio c’è una visione» – e per «visione» Marussich non intende una vaga ispirazione artistica, ma qualcosa di ben più concreto, un’esperienza propiziata da severi esercizi fisici e spirituali. «Questa immagine originaria, questo primo strato», continua Marussich, «deve poi essere nutrito costantemente». Il disegno e l’incisione hanno un ruolo fondamentale in questo processo creativo, permettendo di fissare ed elaborare le visioni, di appropriarsene attraverso la ripetizione degli stessi temi. «Non l‘incisione, ma l’atto dell’incidere esprime le mie visioni. Quindi cerco di palesarlo attraverso una serie di espedienti, anche piuttosto rozzi. Per esempio, prediligo il bulino e faccio in modo che i graffi sottili che caratterizzano questo faticoso metodo di incisione restino ben visibili. In tal modo, rendo esplicito un gesto, lascio una traccia precisa del movimento che la mia mano e il mio braccio hanno eseguito per incidere un tratto». Come per Blue provisoire, si tratta di rendere visibile un movimento che dall’interiore va verso l’esterno.

In seguito, l’artista si trasforma in uno studioso ossessivo: «potrei parlare di formiche per tutta la notte!», scherza alludendo a Autoportrait dans une fourmilière, una performance per la quale ha dovuto studiare le abitudini delle formiche al fine di scegliere la specie più adatta a coabitare con lui in una teca di vetro per cinque ore. Una riflessione sull’impossibilità dell’immobilità, che è negata dal corpo stesso dell’artista, dal suo respiro, dal pulsare del suo cuore. L’unica vera immobilità sarebbe forse quella della morte, ma anch’essa, in realtà, lascia subito spazio al brulicare della vita. «È l’unica performance che non rifarei», mi racconta. «Le formiche di quella specie non hanno né veleno né acidi – le ho scelte per questo – ma compensano queste mancanze con delle mandibole particolarmente forti. Arrivano sul corpo a ondate, s’infilano nelle pieghe, soprattutto nell’inguine e sotto le ascelle, per cercare di strappare qualche lembo della pelle più delicata. Per fortuna non ci riescono, rinunciano e se ne vanno. Ma la loro memoria non dura che dieci minuti: trascorso questo tempo, ripetono l’esplorazione daccapo. I loro morsi continui e onnipresenti costringono il corpo a una sensibilità estrema, insopportabile. A un certo punto, ho avuto la netta sensazione di percepire le emozioni delle persone attorno a me come fossero le mie. Ma poi il mio corpo ha reagito divenendo completamente distaccato dalla realtà, smettendo di rispondere agli stimoli. Ho impiegato alcuni giorni per tornare alla normalità».

Tornando al processo creativo, Marussich mi spiega che il fine è di «ritrovare la visione attraverso la performance». L’immagine iniziale deve essere riprodotta a ogni costo, senza cambiamenti e l’artista ne deve assumere tutte le conseguenze. La visione di un uomo immerso in un bagno di schegge di vetro che ha dato origine a Bain brisé, ad esempio, è stata riprodotta fedelmente, senza nessun espediente per rendere l’atto meno faticoso e doloroso. Seicento chilogrammi di vetro gli opprimono il corpo, gli impediscono di respirare, gli bloccano l’afflusso del sangue alle membra, gli penetrano nella carne. «Se anche volessi interrompere la performance, non sarebbe possibile tirarmi fuori rapidamente senza procurarmi un gran numero di ferite. Una volta dentro, l’unica possibilità è smettere di opporre resistenza, scivolare dolcemente tra una scheggia e l’altra, cercare la strada meno dolorosa per tornare in superficie. Si deve svuotare la mente e dare fiducia al corpo. So che esiste la possibilità che io muoia. Ma quando accetto l’idea di poter morire, il corpo tira fuori le sue riserve, che sono sempre sorprendenti». Mi viene in mente Spinoza: «il corpo, per le sole leggi della sua natura, può molte cose che suscitano la meraviglia della sua mente».

Marussich definisce questa esperienza come «abbandono» o «fiducia». La testa si svuota, il dolore sparisce: solo il raggiungimento di questo stato gli consente di portare a termine la performance. E una delle conseguenze è che, spesso, alla fine non ricorda né i pensieri, né le sensazioni che lo hanno attraversato. Anche il dolore costituisce una traccia mnestica, forse l’ultima che permane, la più difficile da abbandonare: eliminando il dolore, quindi, si perdono anche la memoria e l’identità che alla memoria è legata. Resta solo una presenza immediata, quella «vista profonda» che i testi buddhisti definiscono «vipassanā».

A questo punto, una domanda, per quanto scontata, è inevitabile: «fino a che punto ti spingeresti per mettere in scena una visione?». Marussich non ha una risposta precisa: «il mio lavoro di performer è quello di capire il limite, che non è quello del dolore, che è superabile, ma piuttosto quello che sta tra un artista e un martire o un masochista. Di certo un limite è quello di evitare danni permanenti». Si tratta di poter tornare indietro, insomma. Ma non è sempre facile capire il punto di non-ritorno, perché il dolore e il piacere a un certo punto si confondono, l’abbandono che rende sopportabile un’esperienza estrema ha a che fare con la perdita di sé, con la morte. Marussich lo dice chiaramente: «Per superare certe prove devo essere un cadavere… Certe volte sento che sarebbe piacevole morire in questa maniera. Là, devo fare attenzione». Gli ricordo Georges Bataille, la sua expérience intérieure, l’idea che occorra spingersi fin sul confine oltre il quale le parole non hanno più senso, oltre il quale ci si perderebbe definitivamente, ma solo per tornare indietro e renderne conto agli uomini, per raccontare loro di una dimensione dell’esistenza che va oltre quella della vita quotidiana. Lui scoppia a ridere: «adoro Bataille!», mi dice.

Ma questo limite, a ben vedere non è fisso, non è deciso una volta e per tutte, cambia in continuazione. Marussich afferma che la meditazione e l’abbandono gli conferiscono una capacità di recupero fuori dalla norma e che una notte di riposo gli basta per poter ripetere la performance. Eppure, assistendo a lavori come Hyphos, si ha la netta impressione che il corpo dell’artista stia per cadere a pezzi e non si hanno dubbi che dei segni resteranno impressi per sempre nella carne, come le cicatrici di violente frustate. Insomma, ammetto che in quella occasione mi ero davvero preoccupato per lui – o forse ero preoccupato dall’idea di vedere il suo sangue cominciare a colarmi addosso… Gli chiedo allora delle reazioni del pubblico.

«Certo», concede, «le mie performance divengono anche degli esperimenti sociologici, un po’ come l’esperimento di Milgram». Marussich fa entrare gli spettatori solo a performance già iniziata e sempre con le luci accese. E, alla fine, le luci non si spengono – in tal modo si evita l’applauso, che l’artista considera come una sgradevole interruzione – e si lascia che la sala si svuoti lentamente. Questo permette non solo di eliminare una certa sacralità teatrale fin troppo ben codificata, ma soprattutto di mettere lo spettatore a proprio agio, spingendolo a muoversi, parlare, interagire, toccare. «Durante Traversée», mi racconta, «ne sono accadute di tutti i colori. Una volta un energumeno ha girato con violenza l’argano che mi trascinava e mi soffocava, replicando alle proteste degli altri spettatori dicendo che ero io a mettermi in quelle condizioni e che quindi me lo meritavo. In un’altra occasione, mi hanno tirato talmente forte che ho battuto la testa e sono svenuto. Una delle persone che mi aveva trascinato, una donna, ha avuto un malore per la paura di avermi ucciso. È finita che ci siamo ritrovati entrambi all’ospedale e che io ho dovuto consolarla, perché si sentiva in colpa. In un’altra occasione, invece, mi hanno liberato dal cappio e mi hanno spinto dolcemente verso la fine del mio percorso, sorridendo e accarezzandomi, come per sottrarmi a ogni sofferenza».

Un’arte capace di suscitare tali reazioni mi pare abbia ha un’implicazione immediatamente politica. Marussich ribadisce di mettere in scena delle immagini e di voler lasciare agli altri le interpretazioni. Ma nel suo ultimo scritto, Notes d’inemploi (de la performance), una sorta di diario per immagini, aforismi e poesie che copre un anno e mezzo della sua vita di artista, egli insiste sulla necessità di denunciare «ogni forma di potere […] gli abusi di stato […] l’ipocrisia […] ogni forma di speculazione […] finanziaria, immobiliare, intellettuale o spirituale». E soprattutto incita a proporre «un’altra presenza. Fatta di rinuncia e di amore per il mondo». La sua ultima performance individuale, Rideau!, mi pare si presti bene a una lettura politica di stampo radicale. Un sipario di ossa e lame pone fisicamente la questione del limite sul corpo dell’artista. Ma, nello stesso tempo, taglia in due la sala, separa gli spettatori, crea una frontiera del tutto arbitraria e artificiale costringendoli ad aggirarla per accedere alla totalità della messa in scena. I frammenti di messaggio vergati in rosso sulle ossa contengono forse le parole chiave della sua opera: frontiere, attraversamenti, linea, fronte, vertigine, freddo, sangue, carne, membra, respiro, gli altri… Grazie a essi, gli spettatori possono esercitarsi a comporre degli haiku lasciandosi portare dalla propria immaginazione o semplicemente dal caso. Ma il messaggio che emergerà da ognuno di essi sarà, inevitabilmente, anche un messaggio politico.

«Le frontiere non sono fisse, ma seguono una dinamica economica che coincide oggi con la vita stessa», mi conferma il performer, «e questo è ciò che chiamo “speculazione”». Ma egli non intravede una possibile liberazione che non sia individuale. Protesto affermando che ogni processo di liberazione o è collettivo o non è, e lui precisa: «Non oggi. Oggi non posso fare altro che mostrare individualmente un’impossibilità collettiva e quindi la necessità di un lavoro individuale su se stessi. Per la mia prossima performance, sarò seduto su un trono di zucchero. Il mio sangue, colando goccia a goccia, formerà lentamente una pozzanghera che andrà a impregnare le gambe del trono, facendomi crollare a terra. Dopo una lunga attesa».

Mi pare che un’immagine di questa potenza non necessiti di altre parole.